Aikido est un art plus qu'un sport : il sollicite davantage l'esprit que le corps. Celui qui veut transmettre cet art, l'enseigner en quelque sorte, dispose pour ce faire de deux moyens : la parole et l'exemple. Or l'Aikido nous vient du Japon et, de ce fait, son enseignement se heurte, chez nous, à la barrière du langage. A vrai dire, le dommage n'est pas irrémédiable. En effet, la parole n'est pas le meilleur moyen à utiliser dans le cas présent. Pourquoi cela ?

Il s'agit donc pour un « maître » de transmettre sa pensée à un « disciple ». Cette transmission nécessite deux intermédiaires entre maître et disciple : les mots et la raison. Si nous examinons de près le mécanisme de transmission de la pensée par la parole, nous constatons qu'il exige une double opération. Dans un premier temps, il consiste pour le maître, à choisir les mots qu'il estime les plus aptes à suggérer les idées qu'il veut transmettre ; puis, dans un second temps, à organiser ces mots en phrases dont le sens est proposé pour déchiffrage à la raison du disciple. Or, aussi bien le vocabulaire (c'est-à-dire l'ensemble des mots associés à un concept) que la syntaxe (l'organisation des concepts structurée en vue de fixer un sens) sont l'un et l'autre parfaitement arbitraires, dans la mesure où les conventions qui règlent le sens d'un mot et l'organisation d'une phrase évoluent sans cesse en fonction des temps, des lieux et des événements, au sein même de la communauté linguistique qui en fait usage. Il en va de même et a fortiori quand vocabulaire et syntaxe nous viennent d'un pays étranger et nous sont donc tout à fait inhabituels. Le danger d'incompréhension ou de fausse interprétation est donc grand, lorsqu'on utilise la parole pour communiquer. Car entre la pensée du maître qui enseigne et celle du disciple qui reçoit cet enseignement s'interposent toujours l'ambiguïté des mots et le double parcours d'une pensée qui cherche à se formuler — celle du maître — et le parcours inverse du disciple qui, à partir de ce que dit le maître, cherche le sens de ce qu'il dit. Le caractère évidemment subjectif des choix que doit faire le maître pour formuler sa pensée, comme de ceux qu'est obligé de poser le disciple pour s'en faire une idée rend très aléatoire une totale concordance entre les deux pensées, celle qui est communiquée et celle qui est reçue. Pour dire les choses plus nettement : une parfaite entente est improbable ; le plus souvent et au mieux, on parvient à établir un parallélisme approximatif entre les deux pensées. C'est la raison pour laquelle la parole, et donc les livres qui la matérialisent, sont tout à fait insuffisants pour enseigner un art comme l'Aikido.

C'est bien le cas de dire ici : « Les exemples vivants sont d'un autre pouvoir. »

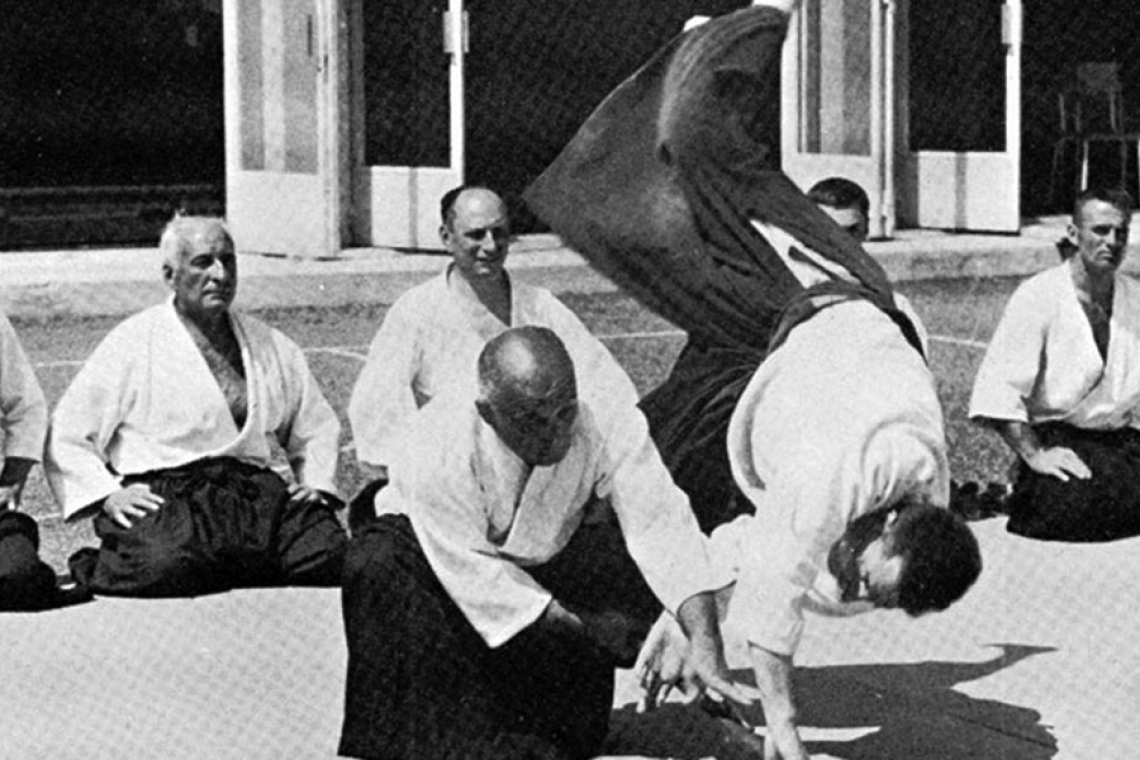

L'exemple a, sur la parole, l'avantage de faire l'économie du processus compliqué que celle-ci met en œuvre dans la communication et, par conséquent, d'éliminer les risques d'incompréhension qu'elle comporte. Cette seconde voie de communication déroute grandement nos esprits occidentaux élevés dans le culte de la raison, formés aux rigueurs d'une stricte logique, habitués à la discipline parfaitement objective des sciences, éduqués presque exclusivement par, dans, et avec des livres. L'Occidental est un élève qui tient ce qu'il sait des professeurs ; l'Oriental est un disciple qui s'est longtemps mis à l'écoute d'un maître. Pour mieux saisir la différence de l'un à l'autre, il faut savoir que Maître Takeda, chargé d'initierCe passage est bien entendu historiquement incorrect, dans le sens ou personne n'a chargé Takeda Sokaku d'enseigner à Ueshiba. C'est ce dernier qui a demandé à devenir son élève. à l'art du sabreIci aussi, c'est faux puisqu'au moment où Ueshiba a recontré Takeda, ce dernier n'enseignait déjà plus le sabre. son disciple — celui qui deviendra Maître Moriheï Ueshiba — et de lui en inculquer les fondements, lui demanda simplement de tenir sa maison pendant plusieurs années sans lui faire toucher un sabre.

Moriheï, va chercher de l'eau, prépare le déjeuner, fais chauffer mon bain, masse-moi les épaules !

Une telle attitude, tant de la part du maître que de celle du disciple, déroute nos esprits occidentaux du fait qu'il n'y a pas de rapport direct entre, d'une part, les gestes demandés et accomplis, et, d'autre part, le but poursuivi, en l'occurrence apprendre l'art du sabre. Cette forme d'enseignement est particulièrement utilisée dans le Zen qui porte à son apogée l'art d'une transmission immédiate et d'une compréhension instantanée. Mais également beaucoup de pratiquants de l'Aikido ont lu de ces anecdotes étonnantes sur les méthodes d'enseignement de maîtres fameux, experts dans le maniement du sabre ou du bâton, dont les réparties, défiant toute logique, savent parfois éveiller chez un disciple une compréhension fulgurante, alors qu'elles restent hermétiques pour tous les autres. Le sens des paroles dites importe alors moins que leur impact, leur force d'évocation. Mais pour animer les paroles d'une telle énergie, il faut être plus qu'un professeur : un Maître.

Tout l'art du maître consiste à choisir en fonction de tel disciple particulier le geste, le mot, le symbole capable de faire saisir à celui-là la pensée qu'il veut lui transmettre. Le mot, disons-nous ? Oui, mais, ici, non plus véhicule d'un concept, mais instrument de percussion en quelque sorte, un mot dépouillé de toute sa valeur sémantique et pourvu d'une force de frappe qui ébranle l'imagination, le conscient, ou encore l'inconscient. C'est un mot qui ne s'adresse pas à la raison, mais agit à son encontre. C'est un mot démuni de sa valeur de mot, mais chargé d'une valeur de geste.

La phrase aussi peut être employée dans le même esprit ; elle devient alors parabole. Or, une parabole est toujours, à première lecture, déconcertante, elle défie le bon sens. Aussi, pour en comprendre la « fine pointe », c'est-à-dire le sens véritable, il faut une disposition intérieure, une réceptivité très particulière. Ainsi, un disciple qui demandait un jour au Maître Ueshiba de lui enseigner plus à fond les secrets de « Ikkyo » s'attira cette réponse : « Pensez à un sabre bien effilé ». Seul un disciple parvenu à un certain niveau de compréhension était apte à saisir la subtilité de la pensée du Maître qu'aucun raisonnement n'aurait pu traduire.

Dès les origines, l'enseignement de l'Aikido a davantage fait appel à l'intuition qu'à la déduction. C'est là une des raisons du retard subi par l'enseignement de Maître Ueshiba dans les pays de langue occidentale. Pour bien comprendre la différence entre ces deux méthodes : l'intuitive et la déductive, mettons les en parallèle. Dans la méthode intuitive qui est celle de Maître Ueshiba, le disciple suit aveuglément le maître sans se préoccuper de savoir où il va. Le disciple ne pose pas de question. Le maître montre, le disciple répète. Dans la méthode déductive ou rationnelle, la relation entre enseignant et enseigné n'est plus la même ; il ne s'agit plus d'un maître et de son disciple, mais d'un professeur et de son élève. Ce dernier n'accepte de son professeur que ce qui relève directement de la matière enseignée et sous réserve que sa raison personnelle l'admette. D'où : discours, raisonnements, discussion stériles, questions préalables qui voilent le sujet principal, bien loin de l'éclairer.

L'Aikido ne peut être enseigné que par la voie intuitive. C'est pourquoi de nombreux termes techniques ont été choisis non en raison de leur valeur sémantique mais en fonction de leur pouvoir évocateur, de leur aptitude à éveiller dans l'esprit du pratiquant la compréhension de leur principe. L'Occidental qui veut pratiquer l'Aikido est souvent désemparé devant la double barrière d'un langage étranger et d'un langage qui parle en parabole. Dans le dojo de Wakamatsu-cho, il m'a fallu faire un long chemin solitaire, avant de découvrir les horizons fascinants de l'Aikido qui sollicitent une constante approche.

J'ai tenu mon « journal »J'ai aujourd'hui ce journal en ma possession et j'en ai fait une analyse succinte que vous pouvez consulter ici. sur lequel j'ai consigné chaque jour les repères qui m'ont guidé. Par exemple cette parole de Maître Ueshiba :

Pratiquer des techniques nous permet de parvenir à la compréhension du principe, mais la compréhension de ce principe nous rend elle-même de grands services dans la pratique des techniques.

Il faut bien comprendre que l'Aikido ne se résume pas à des « projections ». Par elles-mêmes, les projections ne sont pas l'Aikido. Elles n'ont de sens que dans le contexte de leur emploi selon les principes de l'Aikido. Ce qui importe en effet, ce n'est pas la projection par elle-même, mais l'attitude qu'elle exige face à l'adversaire et la maîtrise de la situation créée par son attaque. La projection n'en est pas l'apothéose, comme beaucoup le pensent, mais son point final. Il faut bien comprendre que l'adversaire n'est pas défait par la projection, mais bien avant : au moment précis où il a perdu l'initiative, c'est-à-dire où naît en lui l'intention d'attaquer. C'est bien parce que l'adversaire est déjà défait qu'il est possible de lui appliquer une « projection » dont le but est de concrétiser et de parfaire sa défaite.

C'est là une affirmation qui semblera sans doute étrange à beaucoup. Or, elle est non seulement naturelle, mais très facile à comprendre, si l'on considère que qu'il est absolument impossible d'appliquer une projection sur un adversaire qui conserve les moyens de l'éviter ou de s'y opposer. En conséquence, pour être à même d'appliquer une projection, il faut que, par un moyen soit physique, soit mental, nous ayons amené l'adversaire dans une position telle qu'il ne lui soit plus possible d'éviter la projection ou de s'y opposer, en d'autres termes, que nous l'ayons déjà défait. Pourtant, comme nous devons défaire l'adversaire en employant les projections, nous pouvons conclure que l'Aikido ne réside pas dans les projections mais dans la façon de les appliquer.

La valeur d'un Aikidoka se juge non au nombre de techniques de projection qu'il connait, mais à la manière dont il les utilise. C'est dans cette optique que l'on peut dénoncer une certaine forme d'enseignement de l'Aikido en France réglée par des « programmes », tels que ceux établis pour franchir les différents « Kyu » ou « Dan ». Il en résulte que, chez nombre d'Aikidoka, se développe une tendance à croire que l'Aikido consiste à apprendre un certain nombre de « mouvements » et qu'il suffit de connaître ces « mouvements », de passer l'examen qui constate cette connaissance, pour accéder au Kyu ou Dan supérieur.

On peut concevoir un apprentissage de l'Aikido qui se limiterait à un seul mouvement. J'ai connu un Aikidoka chevronné qui projetait ses adversaires avec un seul mouvement. Cette façon de concevoir les choses est parfaitement justifiée, dans la mesure où l'on estime que l'Aikido ne consiste pas dans les projections, mais dans la maîtrise de l'intention de l'attaque, c'est-à-dire le « Sen ». Quand on a maîtrisé l'intention de l'attaquant, on lui enlève toute possibilité d'esquive ou de résistance ; on peut alors lui appliquer n'importe quelle projection de notre choix. Il importe peu que cette projection soit la même, pourvu qu'on la maîtrise suffisamment pour pouvoir l'adapter à toutes les circonstances... à moins que la seule solution possible dans un cas particulier soit d'amener l'adversaire dans une situation telle que l'application de la projection devienne possible.

C'est là de l'Aikido très pur et de l'Aikido de très haut niveau.