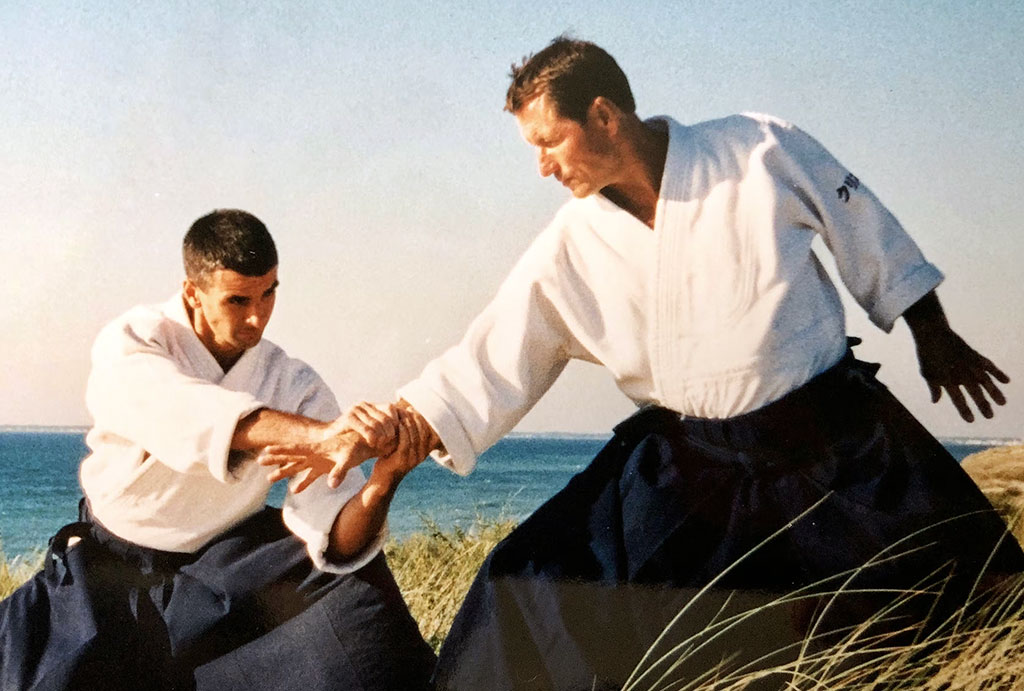

C'est dans l'atmosphère particulière du Cercle Tissier que j'ai eu la chance de m'entretenir avec Bruno Gonzalez. Successeur de Christian Tissier à la tête des cours d'aïkido, Bruno totalise plus de trente-sept années de recherche martiale. Son parcours, jalonné d'explorations dans des disciplines aussi variées que le théâtre, le yoga Iyengar, le systema ou encore la tauromachie, témoigne d'une quête permanente de compréhension des principes qui régissent le mouvement et la relation à l'autre. Au cours de cette rencontre estivale, nous avons abordé sa vision de l'aïkido contemporain, les défis de la transmission dans un monde en mutation, et cette approche transversale qui l'amène à tisser des liens entre des arts apparemment éloignés. Une conversation riche qui révèle un enseignant animé par un véritable esprit de chercheur.

Guillaume Erard : Pourrais-tu nous dire comment tu as commencé les arts martiaux ?

Bruno Gonzalez : Enfant, j’ai fait un peu de judo, mais je n’y suis pas resté très longtemps : j’étais plutôt chétif et pas vraiment combatif, donc cela ne me convenait pas. C’est un camarade d’école qui m’a parlé de l’aïkido, d’une manière un peu erronée, d’ailleurs, et qui m’a conseillé d’aller voir un cours. J’ai assisté à une séance. J’ai vu des pratiquants en hakama travailler en suwari waza. C’était assez exotique.

Mais ce qui m’a surtout marqué, c’était l’atmosphère d’étude et de tradition : les gens travaillaient en silence et avec rigueur. Je crois qu’à 15 ans, c’est ce qui m’a plu en premier lieu. Bien sûr, je ne comprenais pas encore la pratique, puisque je la découvrais, mais l’idée de m’engager dans quelque chose qui avait de la profondeur plutôt qu’un loisir de distraction, c’est cela qui m’a motivé à commencer.

Guillaume Erard : Tu avais déjà cette capacité de concentration à 15 ans, ce qui est plutôt inhabituel pour quelqu'un de cet âge.

Bruno Gonzalez : J'étais assez introverti, assez timide, fils unique… donc j’avais naturellement tendance à l'introspection.

Guillaume Erard : Tu n'es pas de Paris ?

Bruno Gonzalez : Non, je suis de Bordeaux. J'ai commencé l’aïkido là-bas avec Alain Guillabert, qui était mon premier professeur et qui est aujourd’hui sixième dan. J’ai ensuite quitté Bordeaux à 18 ans, après le bac, pour venir me former au Cercle.

Guillaume Erard : Avant de déménager pour Paris, tu avais déjà rencontré Christian Tissier ?

Bruno Gonzalez : Oui, il venait à Bordeaux une fois par an. Je faisais aussi ses stages d’été et de Pâques. Vers 17 ans, j’ai eu en tête de monter à Paris. Mais à cette époque, Christian partait dans le sud et je ne savais pas s’il allait continuer à enseigner à Paris. C’est un de ses élèves, Jean-Michel Mérit, qui m’a présenté à lui pour clarifier la situation. Christian m’a alors dit : « Pas de souci, je reviendrai deux fois par semaine à Vincennes, mais continue tes études. » C’est ce que j’ai fait.

Guillaume Erard : Maintenant, on te connaît comme un des uke principaux de Christian, assistant omniprésent sur tout ce que fait Christian depuis plusieurs décennies maintenant.

Bruno Gonzalez : Oui, depuis une trentaine d’années environ.

Guillaume Erard : Comment t'es tu fait cette place, comment cette place t'a été attribuée ?

Bruno Gonzalez : Ça s’est fait très naturellement. Il n’y a pas eu de contrat, d’accord préalable ou quoi que ce soit… C’est simplement l’enthousiasme, l’intensité et la régularité qui ont fait leur chemin. Évidemment, quand tu es souvent présent, un rapport particulier se crée avec ton professeur. Puis, il y a eu les démonstrations, et la responsabilité de quelques cours... Tout s’est donc construit naturellement, au fil du temps, par le travail et l’amour de la pratique.

Guillaume Erard : Quelle a été ta relation avec la génération précédente des uke de Christian ? Est-ce qu’il y avait une certaine émulation ?

Bruno Gonzalez : Non, parce qu’il y avait vraiment une génération d’écart. Ils étaient tous bien meilleurs et beaucoup plus gradés que moi, donc il n’y avait pas de compétition à proprement parler. Par contre, j’étais très demandeur, j’allais chercher tous les bons pour travailler avec eux et me faire secouer. Je pense qu’ils appréciaient qu’un jeune vienne avec enthousiasme pratiquer avec eux. À l’époque où je suis arrivé, Pascal Guillemin était déjà en formation. Comme on avait le même âge, c’est avec lui que j’ai eu le plus d’affinités et de complicité, tout au long d’un parcours très similaire au Cercle.

Guillaume Erard : Tu n’as pas commencé l’aïkido au Cercle, et tu n’étais pas parisien. De ma faible expérience, le Cercle, c’était quelque chose de très intimidant, les premières fois… et même après plusieurs venues. Quel a été ton ressenti en arrivant la première fois ?

Bruno Gonzalez : J’étais super heureux d’être au Cercle. Je voulais vraiment pratiquer un aïkido de haut niveau auprès de Christian, donc je n’étais pas du tout intimidé. Je n’avais aucune crainte à aller vers les gens pour m’entraîner avec eux.

Guillaume Erard : Malgré ton caractère un petit peu…

Bruno Gonzalez : Je n’ai pas dit que j’étais sociable. Je ne l’étais pas forcément. Je venais pour m’entraîner, pour la pratique. Je venais pour chercher des informations, recevoir un enseignement, acquérir de l’expérience avec tout le monde. Je ne venais pas pour me faire des copains, je venais vraiment pour la pratique.

Guillaume Erard : Justement, dans un endroit comme ça, il y avait beaucoup de cours, énormément de monde, des réguliers, des visiteurs… Est-ce qu’il y avait une quelconque cohésion dans le Cercle lui-même ? Des gens, contrairement à toi, qui formaient un groupe, ou c’était surtout la pratique et après chacun rentrait chez soi ?

Bruno Gonzalez : Effectivement, il y avait beaucoup de monde à l’époque. Des petits groupes se formaient naturellement par affinité. Moi, je ne me mêlais pas trop. Ces histoires de cercles proches, pas proches ne me concernaient pas. Ce qui m’animait, c’était la pratique. Évidemment, si tu pratiques beaucoup et souvent, on te voit plus ici qu’ailleurs, mais en dehors du dojo je n’entretenais pas vraiment de relations. Je passais ma vie sur le tapis.

Guillaume Erard : Il n’y avait pas que Christian qui enseignait. Est-ce qu’il y a des personnes qui t’ont particulièrement marqué ou formé sur certains aspects?

Bruno Gonzalez : Clairement, l’enseignement et l’inspiration venaient de Christian. Les cours des autres professeurs étaient surtout l’occasion de pratiquer, et c’était très bien comme ça.

Guillaume Erard : Quand on arrive dans un endroit, on peut clairement identifier, comme tu le disais, les gens qui sont là tout le temps et qui ont une motivation particulière. Pour ces personnes-là, y avait-il un cursus spécial, ou même des cours particuliers ?

Bruno Gonzalez : Non, on évoluait au milieu de tout le monde. Bien sûr, on faisait tous les cours, on suivait Christian en stage, il nous emmenait avec lui en voiture, on participait aux démonstrations… Finalement, tu accumules plus d’heures de pratique avec lui, il te prend plus souvent au milieu, et tu reçois naturellement plus de conseils que quelqu’un qui pratique deux fois par semaine. C’est là que se situe la particularité.

Guillaume Erard : : Au sujet des démonstrations, c’étaient quand même des événements très médiatisés, avec, j’imagine, une pression assez importante. Ça passait souvent à la télé. Comment vous prépariez-vous à ce genre de choses?

Bruno Gonzalez : Avec Christian, on ne préparait pas énormément. Il faut dire qu’à cette époque, on en faisait beaucoup, jusqu’à dix démonstrations par an. On avait donc une certaine habitude de l’exercice. Il n’était pas nécessaire de nous briefer de A jusqu’à Z : il s’agissait surtout de petits ajustements sur l’attitude, l’intention, le rythme… des détails à cadrer. Les préparatifs se faisaient souvent très tard, souvent dans le vestiaire avant la démonstration. S’il y avait un enchaînement un peu sophistiqué, là on répétait un peu au Cercle. Christian avait déjà un canva clair en tête, mais nous, on recevait la feuille de route au dernier moment. Ça crée forcément un peu de tension (rires).

Guillaume Erard : Pour quelqu’un comme toi, qui est un peu discret, renfermé, tout d’un coup tu te retrouves sous les projecteurs. Tu as dû travailler sur toi, ou c’est naturel ?

Bruno Gonzalez : Honnêtement, le trac, c’est surtout avant la démonstration. Une fois dans le feu de l’action, dans l’intensité de l’événement, tu es complètement absorbé par ce que tu fais. Tu ne te poses pas la question de comment tu vas être perçu. Ce genre de tension disparaît dans l’action. Après, selon ta prestation, tu peux être plus ou moins déçu évidemment.

Guillaume Erard : Je pense à un enseignant de l’Aikikai qui m’avait dit qu’un enseignant, selon lui, avait plusieurs aïkido : son aïkido personnel, celui qu’il enseignait, et celui de démonstration. Est-ce que pour toi, ou pour Christian, il y a une forme qui s’adapte à la démonstration ?

Bruno Gonzalez : Tout dépend des circonstances. Pour les démonstrations à Bercy par exemple, qui est une salle très grande, la prestation doit être un peu élargie, plus démonstrative que dans le dojo. Si tu fais des petits mouvements, personne ne voit rien. Donc oui, il y a une mise en forme, un certain élargissement nécessaire selon le contexte. Pour la télévision, c’est un peu différent : c’est la caméra qui agrandit le geste, donc la pratique peut rester plus « intimiste ».

Mais en tout état de cause, c’était virevoltant et plein d’énergie, comme au dojo.

Guillaume Erard : Est-ce qu'il y a un événement particulier que tu gardes en mémoire pour une raison ou pour une autre ?

Bruno Gonzalez : En termes de démonstration ? Peut-être la première. J'étais tout jeune. Christian devait faire une démonstration à l’étranger. Parmi ses uke attitrés, il y avait Pascal Norbelly, qui, au dernier moment, n’a pas pu venir. Christian m’a alors proposé de le remplacer. L’anecdote, c’est qu’à l'époque, je me blessais le pouce à répétition. Avec la main bandée, j’étais très inquiet quant à ma capacité à être un uke à la hauteur. Bien sûr j’ai accepté, mais je n'étais vraiment pas confiant.

Guillaume Erard : : Il me semble que dans ce genre d’événements, surtout quand on en fait autant dans l’année, les planètes ne sont jamais parfaitement alignées. On n’est jamais à 100 % physiquement.

Bruno Gonzalez : Effectivement, il y a toujours quelque chose à gérer.

Guillaume Erard : Et pour moi, c’est quelque chose de très intéressant à gérer : pouvoir offrir quelque chose d’impeccable, alors que tout le monde ignore ce qui se passe derrière.

Bruno Gonzalez : C'est le propre du spectacle vivant et du professionnalisme.

Guillaume Erard : Et si on peut parler de l'enseignement, à quel moment as-tu commencé à donner des cours ?

Bruno Gonzalez : Je n’ai pas une très bonne mémoire des dates, désolé pour l’historien que tu es (rires). Je devais avoir 22, 23, 24 ans… je ne sais plus exactement. J’ai commencé avec les cours débutants au Cercle. Parallèlement, Christian m’avait trouvé quelques petits cours dans d’autres dojos à Paris. Je faisais un peu la navette, plusieurs fois dans la semaine.

Guillaume Erard : C'est lui qui t'a demandé de commencer à enseigner ou c'est toi qui as voulu ?

Bruno Gonzalez : Jamais je n’aurais osé demander quoi que ce soit.

Guillaume Erard : Est-ce que cela a changé quelque chose pour toi, dans ta pratique ?

Bruno Gonzalez : Oui, ça a été le début d’un processus. Au départ, la plupart de mes élèves étaient beaucoup plus âgés que moi. C’était un sentiment assez étrange, un peu gênant, de diriger et de guider des gens qui étaient mes aînés.

Au bout de quelques années, toujours responsable des cours pour débutants de première année, un sentiment de lassitude s’est installé à force de répéter chaque année les mêmes exercices aux nouveaux venus : chute arrière, chute avant, etc. Autant dans ma pratique j’étais engagé dans un processus dynamique et intensif, autant dans l’enseignement je me sentais tourner en rond. Coïncidence ou pas, c’est à cette époque que j’ai découvert le théâtre. Ce qui est intéressant au théâtre, c’est que tu répètes toujours la même chose, surtout dans le classique. Tu as peu de liberté sur le texte, c’est à la virgule près, et en même temps tu dois rendre ça vivant.

Mon problème en Aïki n’était pas tant la répétition, mais la qualité de présence que j’y mettais. Ayant pris conscience de cela, un processus de réflexion et de recherche s’est mis en place. Dès lors, en revisitant ma pratique pour mieux la transmettre, je ne me suis plus jamais ennuyé.

Guillaume Erard : L’aspect relationnel, comment dire… Il y a le fait d’expliciter sa technique, de mettre les mots dessus, d’avoir un processus pédagogique. Est-ce que tu essayais d’adapter cette pédagogie au corps de chacun, à sa capacité, à sa personnalité ? Est-ce qu’il y avait cette recherche à ce moment-là ?

Bruno Gonzalez : Peut-être pas trop au début. Au départ, je délivrais un enseignement de masse : chacun prenait ce qu’il pouvait en fonction de ses capacités et de son niveau. Plus tard, bien sûr, j’ai commencé à adapter les consignes en fonction de ce que je voyais chez les élèves.

Sur cette thématique de la transmission, j’ouvre une parenthèse : je pense qu’il est très important que l’élève se responsabilise face à l’enseignement. C’est aussi à lui d’aller chercher l’information qui lui manque, même s’il se trompe. Quand je suis arrivé au Cercle, pendant trois semaines, je ne faisais que regarder un seul détail chez Christian pour essayer de l’intégrer. En spécifiant mon regard, je favorisais une démarche proactive. Parfois aussi, durant mes cours, j'allais voir les gens et je leur demandais « À quoi tu penses, là, quand tu fais ça ? » 80% du temps, les gens ne savent pas quoi répondre. Ou alors, une idée générale sort, du genre « je cherche à être fluide, à être relâché », ce qui n’est pas vraiment fonctionnel. Alors je leur demandais : « Oui, OK, mais comment fais-tu pour y arriver ? »

J’essaie de pousser les élèves à être actifs. Tu peux donner tous les conseils du monde, ça ne suffit pas pour qu’ils les intègrent. Finalement, c’est vraiment leur responsabilité d’accomplir ce travail personnel d’intégration, de visualisation et de réflexion, même à la maison. C’est d’ailleurs à mon sens l’intérêt principal des passages de grades : créer un espace où l’on fait cet effort personnel de clarifier les constructions et les logiques internes des mouvements.

Je pense que l’élève a la majeure partie du travail à faire.

Guillaume Erard : Par rapport à cette façon de penser les choses, tu disais quelque chose pendant ton cours tout à l’heure. Tu parlais à un de tes élèves et tu lui conseillais de moins essayer de « faire quelque chose sur la personne » et de plus se concentrer sur les coupes et la structure. Pour toi, ce à quoi on pense affecte-t-il la façon dont on bouge, même sur des exercices très répétitifs et stéréotypés comme dans le cadre du katageiko ?

Bruno Gonzalez : Bien sûr, la manière dont tu penses ta technique influencera son exécution. Dans l’exemple que tu as cité, l'essentiel était de construire son mouvement autour d’une constante, et pas directement en fonction de la spécificité de la situation. C’est pour ça qu’on utilise les atemi ou les coupes.

Quand tu donnes un atemi, tu es obligé de prendre en considération l’axe du partenaire, qui est en soit une constante. Ensuite, dans un second temps, tu gères la spécificité de la situation. Par exemple, quand les élèves font un yokomen uchi kotegaeshi, ils ont souvent tendance à se focaliser trop tôt sur le poignet. Ils en oublient le partenaire et tout le processus qui mène au kote gaeshi final. En ce sens, le travail du ken est intéressant: si tu as un ken, c’est pour couper un axe, pas un poignet qui pourrait disparaître dans l’instant.

Il me paraît important de toujours penser sa construction autour d’une constante.

Un effet vertueux de cela, c’est l’apaisement. Si tu dois produire à chaque fois une réponse spécifique face à une situation particulière, tu cultives implicitement une forme de crainte, car les imprévus apparaîtront toujours dans un sentiment d’urgence. Alors que si ton mouvement prend en compte une constante, tu t’appuies sur du connu, ce qui facilite grandement la gestion des priorités. Cet aspect est très important dans mon enseignement.

Guillaume Erard : Je me rappelle du kaiten nage que tu montrais, où tu disais à l’élève de travailler sur l’axe du partenaire, même s’il n’y a pas de saisie pour faire le mouvement. Donc tu visualises cet axe. J’imagine que tu fonctionnes autour de cet axe. Ça m’a interpellé, parce que moi aussi je raisonne en termes d’axes. C’est pour ça que, quand je regarde dans les livres d’aïkido, on parle, en traduction littérale, de « prendre le centre ». Ça me pose problème. Est-ce que le « centre » est un terme que tu utilises ?

Bruno Gonzalez : Non, moi, je parle plutôt d’axe. Que tu attaques chudan, jodan, shomen ou yokomen, tous les points de contact se retrouveront sur le même axe. Ils n’occuperont pas la même place sur l’axe, mais ils y convergeront tous. C’est pour ça que je parle d’axe.

Comme je le disais pendant le cours, le meilleur placement dans l’action, c’est généralement de se retrouver derrière le partenaire. Pour y rester, tu dois te maintenir autour de son axe, tu n’as pas le choix. Petit à petit, tu deviens toi-même l’axe du mouvement, au lieu de faire des va-et-vient constants devant et derrière lui.

Au début, les situations d’apprentissage sont souvent statiques : le partenaire ne sait pas bouger et il sert surtout de point de repère. C’est toi qui effectues 100 % des déplacements. Petit à petit, en développant plus d’intentions, on commence à bouger ensemble. À un moment donné, tu as moins besoin de bouger car tu n’arrêtes plus systématiquement l’action. Si tu n’entraves pas l’attaque du partenaire, elle devient le moteur de ton mouvement. En caricaturant un peu, tu as moins besoin de passer derrière, parce que c’est lui qui te passe devant. Cette mobilité entretenue rend ton travail beaucoup plus économique.

Guillaume Erard : J’aimerais revenir un peu sur cette notion d’axe par rapport à tes mouvements à toi, c'est-à-dire ton axe à toi, tes mouvements à toi, ton expérience en danse, et comment ces choses se nourrissent d'elles-mêmes. Pour être honnête, la notion de centre ne m’a jamais vraiment parlé. En revanche, quand on me parle d’axe, ça fait tout de suite sens. On est bipèdes, on a cette colonne vertébrale, ça paraît naturel d’organiser nos mouvements autour d’elle. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus comment tu vois les choses à ce niveau-là ?

Bruno Gonzalez : Mon expérience en danse se résume surtout au rituel des derviches tourneurs. Quand je tournais, je n’étais pas super axé. J’avais tendance à beaucoup bouger dans l’espace car j’aimais prendre de la vitesse, ce qui rendait l’équilibre précaire. On tournait souvent plus d’une heure sur soi-même, l’enjeu étant clairement de maintenir un axe tout en vivant les effets du vertige.

En aïkido, ce qui me plaît, c'est la verticalité des attitudes. L’attitude de quelqu’un de droit, que rien ne perturbe, qui n’est pas affecté par la situation. J'ai l'image de Christian bien évidemment, ou de Yamaguchi Sensei : jamais dans des positions tordues, toujours ouverts. À une époque, j’étais un peu rentre-dedans, penché, la tête en avant, et Christian me répétait régulièrement : « Ouvre-toi. » Ça m’a pris du temps de me redresser, de m’ouvrir.

Face à une attaque, ton réflexe naturel, c’est de te fermer, te protéger, avoir peur, être agressif, accélérer, éventuellement fuir... L’enjeu, c’est de faire l’inverse : t’ouvrir, respirer, ralentir, t’apaiser. L'idée d'un corps ouvert dans l'action, pour moi, est une perspective primordiale dans ma pratique. C’est aussi ce qui m’a intéressé dans la tauromachie : l’immobilité, tenir sa place et son attitude face aux cornes qui arrivent à toute berzingue, sans un cheveu de travers, comme si rien ne se passait. Pour moi, c’est le summum : l’action aussi contraignante et intense soit-elle, ne perturbe pas ta tranquillité. L’idéal d’un shomen uchi ikkyo omote, pour moi, serait quelqu’un qui avance tranquillement tout en gérant l’attaque, sans que ni sa marche ni son attitude ne soient perturbées. L’adversaire est alors vécu comme un partenaire, une source d’informations à percevoir avec lesquelles on œuvre. Aujourd’hui, je n’ai plus envie d’être réactif, de tordre des bras. J’en vois trop les limites.

Guillaume Erard : Oui, je me pose souvent la question. Quelqu’un comme Christian, qui a des décennies d’aïkido derrière lui… Qu’est-ce qui peut le motiver à continuer ? Parce que si c’est juste pour penser à tordre des poignets, ça ne justifie pas tant d’années de pratique. Il doit forcément y avoir autre chose.

Et quand tu décris ces choses-là, ça me fait penser à ce que disent Tada Sensei ou d’autres : l’idée de non-attachement. Ne pas se laisser happer par la contrainte ou par la personne, et garder cette liberté.

Bruno Gonzalez : Oui, complètement.

Guillaume Erard : Dans le courant de l’aïkido, notamment à la FFAAA, j’ai entendu certains enseignants parler de « relation avec le partenaire ». Est-ce que c’est une terminologie que tu utilises, toi ?

Bruno Gonzalez : Ce qui m’intéresse maintenant, c’est de voir en l’adversaire un partenaire. Une source d’informations à percevoir, pas une situation à changer ou contre laquelle il faudrait lutter. L’idée, c’est de garder de l’aisance et de la liberté au sein de la contrainte. Si tu essaies de forcer l’autre, de lui imposer un changement, tu réveilles la bête. Le conflit s’installe. Alors, oui, tu peux « gagner », mais en terme de perspective ce n’est pas satisfaisant.

Au contraire, désamorcer une situation en ne laissant pas de prise à l'adversaire, en identifiant ce qui est libre dans l’action, en conservant sa mobilité et son naturel, voilà des choses qui m’intéressent. Il ne s’agit pas que uke devienne docile ou complaisant, il s’agit de développer de l’aisance en rendant sa technique acceptable. Par exemple, katadori menuchi kotegaeshi. Dans la phase descendante, le partenaire te tient l’épaule et contrôle ta main. C’est contraignant. Tu pourrais arracher le mouvement pour te libérer, mais ça ne m’intéresse pas, parce que ça va générer de la réactivité chez l’autre : opposition, peur, perte de contact… Ce qui est intéressant, c’est d’identifier ce qui reste libre dans l’action. Souvent, ce sont les jambes. Elles ne sont pas bloquées. Alors la contrainte devient juste un cadre. Tu bouges librement à l’intérieur. L’action de uke perd de sa pertinence. Le conflit se désamorce.

Guillaume Erard : Est-ce que tu essaies d’appliquer cette manière de gérer la contrainte aussi dans la vie de tous les jours, en dehors du tapis ?

Bruno Gonzalez : Oui, de façon implicite la pratique m’influence dans le quotidien.

On s’aperçoit clairement que sa propre réactivité déteint facilement sur autrui dans la vie de tous les jours, comme un effet miroir. Si tu me perçois mobile souple et apaisé cela déteindra sur toi, si tu es tendu, agressif et figé, tu généreras la même chose en face par effet de symétrie.

En résumé, si quelqu’un essaie de m’attraper le bras, qu’il le fasse. Ça ne m’empêche pas de bouger librement ailleurs. Et cette liberté perçue, c’est déjà le début de la solution.

Guillaume Erard : Danse, théâtre, yoga… Tu as donc beaucoup de centres d’intérêt. Est-ce que tu laisses tout ça infuser dans ta pratique d’aïkido ?

Bruno Gonzalez : Pas d’un point de vue formel, les pratiques sont vraiment différentes. Par contre, quand tu pousses l’étude assez loin, tu te retrouves face aux mêmes problématiques et aux mêmes principes. Dans son essence, la pratique théâtrale consiste à étudier et redécouvrir les mécanismes qui favorisent la vie dans une forme qui ne t’appartient pas. Autrement dit, il s’agit de répéter, soir après soir, les mots d’un autre, de répéter la même mise en scène, les mêmes « kata », mais avec la fraîcheur, la présence et le naturel d’une première fois, comme en aïkido.

Dans tous les arts ou rituels, tu finis par réaliser que tu constitues 80 % du problème. L’enjeu, c’est de suffisamment te sensibiliser pour comprendre ce qui favorise ou bloque le naturel, la tranquillité, la peur… La pratique d’une autre activité apporte parfois cette fraîcheur qui peut te sortir la tête du guidon et clarifier certains principes. Mais ce n’est pas à cause des derviches que je me suis intéressé aux rotations en aïkido. Cette thématique existait déjà chez moi, ce qui m’avait d’ailleurs valu le surnom de « derviche » à l’époque.

Guillaume Erard : Une forme de prophétie auto-réalisatrice, finalement (rires).

Bruno Gonzalez : Oui (rires).

Guillaume Erard : Tu disais tout à l'heure que tu ne te souviens plus très bien pourquoi et quand tu avais commencé le théâtre…

Bruno Gonzalez : Je crois que c’était par défi. Se tenir seul sur scène devant un public me semblait un exercice compliqué. J’ai dû vouloir me challenger, mais je n’en ai plus trop le souvenir.

Guillaume Erard : Et pour les autres disciplines, comme la danse ou la tauromachie, tu cherchais quelque chose de précis, ou c’était juste une opportunité qui s’est présentée et que tu as saisie ?

Bruno Gonzalez : Pour la tauromachie, c'est un peu particulier. Je faisais un stage à Athènes, et parmi les élèves, il y avait un Espagnol. À la fin du stage, il me dit « Ah, c'est marrant, vous avez des attitudes de matador... ». À cette époque, j’explorais les esquives sur chudan tsuki, en me rapprochant de plus en plus de l’attaque et en ouvrant le haut du corps. Il m’a alors parlé des Recortadores, ces gens qui esquivent les taureaux sans matériel, juste en les feintant, en jeans et en t-shirt. Malgré mon nom de famille, je ne connaissais pas du tout cet univers. J’ai commencé à faire quelques recherches sur internet et c’est vrai qu’au moment crucial, les Recortadores développent beaucoup d’ouverture face au taureau. Face à une bête de 500 kg se protéger avec les bras en se fermant n’aurait aucun sens. J’ai cherché des stages, mais cette pratique n’existait pas en France.

Alors je me suis initié à la tauromachie classique, avec cape et muleta, face à du bétail. Là, tu comprends vite que c’est un métier avec un réel savoir-faire. En tant que débutant, tu as tellement de choses à intégrer que ton esprit n’est pas libre. C’est difficile d’être en phase avec le taureau. Lui, débutant ou pas, il s’en fiche, il te fonce dessus plein pot. Et même s’il ne fait que 90 kg, il faut sauver les meubles…

Guillaume Erard : Tu fais toujours du yoga ?

Bruno Gonzalez : Oui, de façon personnelle maintenant. À force d’entraînements et de travail systématique, certains groupes musculaires étaient plus sollicités que d’autres. J’ai ressenti le besoin d’équilibrer le corps, de retrouver de l’amplitude et de l’ouverture dans les zones fermées. Les gens pensent que je suis naturellement souple, mais ce n’est pas le cas. C’est vraiment du travail.

Au Cercle, on ne s’attardait pas trop sur les étirements. Et quand tu fais ça un peu en surface, tu le fais moyennement, ça perd de l’intérêt et au final tu ne le fais plus. C’est dans ce contexte que j’ai choisi le yoga Iyengar, avec son approche très minutieuse de la symétrie et de la proprioception. J’ai pratiqué de façon intensive pendant sept ou huit ans.

Guillaume Erard : Donc là, contrairement à d'autres choses que tu as faites, tu es allé chercher quelque chose de précis dès le départ ?

Bruno Gonzalez : Oui, je cherchais surtout à gagner en mobilité dans le haut du corps. Comme l’étude devenait intéressante, je me suis laissé prendre au jeu et me suis pleinement investi dans la pratique.

J’ai toujours eu un esprit curieux. J’adore débuter, sentir le corps dans de nouvelles situations, et réfléchir aux solutions face aux différentes problématiques rencontrées. Quand je découvre quelque chose de beau et de bien fait, j’ai envie d’essayer, de toucher à la justesse et à la profondeur de la pratique en question. J’ai du mal à rester uniquement spectateur. Et ce qui est étonnant, c’est que plus tu approfondis une discipline, plus tu retrouves des principes communs avec l’aïkido. Même si les formes sont différentes entre-elles, tu cultives vertueusement les mêmes principes.

Guillaume Erard : Et du côté des autres arts martiaux ? Tu as exploré aussi ?

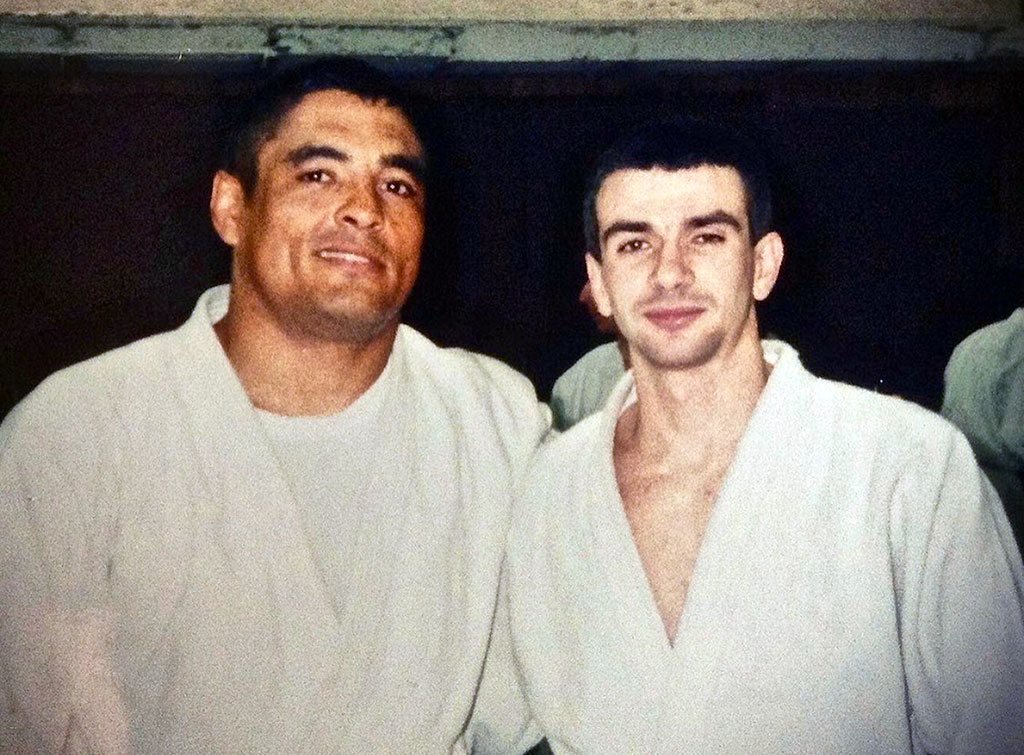

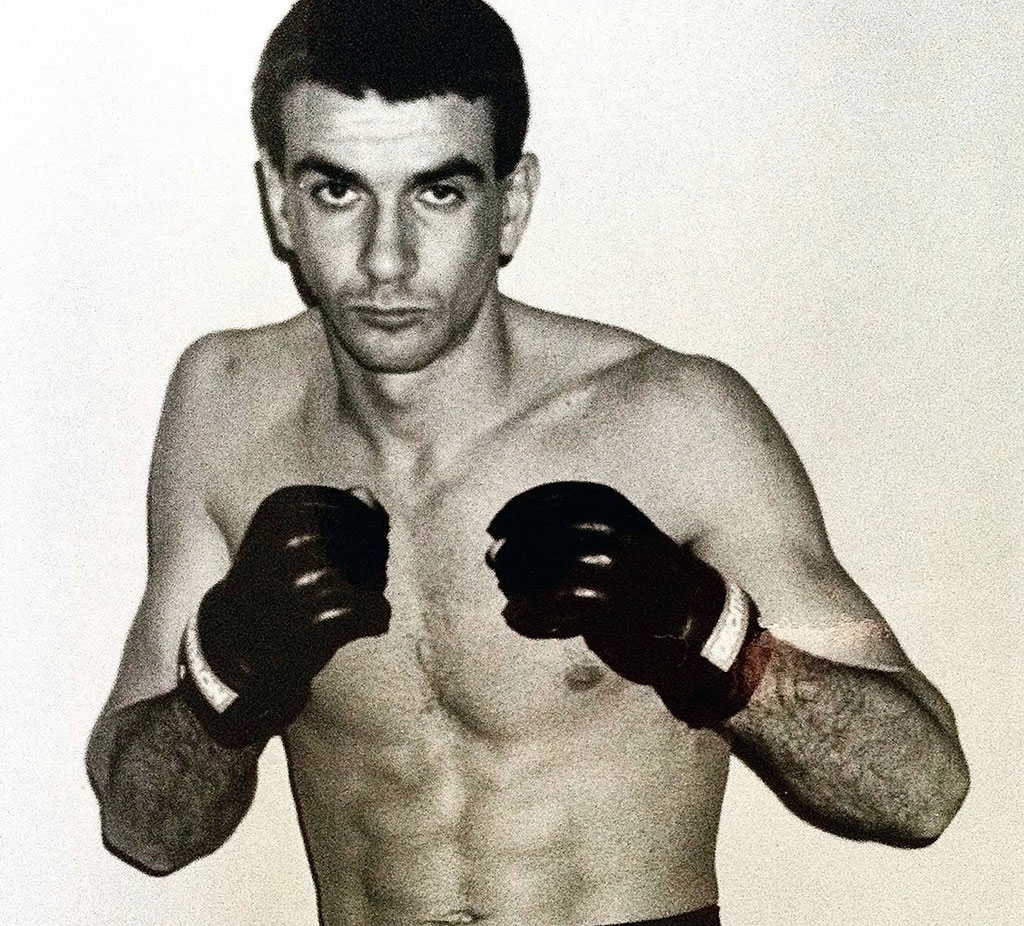

Bruno Gonzalez : Oui, j'ai fait l’expérience du pied-poing avec la boxe thaï pendant deux ans. J’ai suivi les premiers stages de Rickson Gracie en France, en jiu-jitsu brésilien. J’ai aussi fait du Systema, très axé également sur la non-opposition. J’ai repris d’ailleurs certains exercices dans mon enseignement.

Bruno Gonzalez avec Rickson Gracie au Cercle Tissier

Guillaume Erard : En revanche, est-ce qu’il y a des choses, notamment dans l’utilisation du corps, en particulier dans les arts martiaux, où tu t’es dit « Ce n'est pas de cette façon-là qu'on utilise le corps dans l'aïkido » ?

Bruno Gonzalez : Oui, chaque art martial a ses spécificités, ses codes corporels, sa tradition. La position des pieds en karaté, par exemple, n’a rien à voir avec celle de l’aïkido. Les arts diffèrent dans leur mise en forme mais se rejoignent dans leurs principes. Il faut une certaine maturité technique pour s’en rendre compte. C’est toujours intéressant d’explorer différentes disciplines. Si tu le fais intelligemment, c’est vertueux. Sinon, ça peut vite te parasiter.

Finalement, ce qui compte, c’est de développer ta sensibilité, ton écoute, ton œil et ton discernement, et peu importe l’outil que tu utilises.

Guillaume Erard : Tu parlais de rester débutant… Évidemment, être l’assistant de Christian, son uke, ça te donne automatiquement une stature, une image dans l’esprit des gens, que ça te plaise ou non. Et parfois, ça peut même être un peu réducteur par rapport à ce que tu es réellement.

Bruno Gonzalez : Les gens te perçoivent comme ils le veulent et surtout comme ils le peuvent. Je m'en occupe pas trop.

Pour ce qui est de l’esprit du débutant, quand j’enseigne par exemple, j’ai vraiment la sensation d’être moi aussi élève. Les sensations que je perçois de mes mouvements et ceux de mes uke sont autant d’enseignements qui nourrissent mon exploration et qui entretiennent mon enthousiasme. Sans cet esprit là, je m’ennuierais très certainement.

Guillaume Erard : C'est ça, justement. Tu me disais qu'au début de ton enseignement, tu avais tendance à un peu t'ennuyer. Et en fait, on te parle maintenant, aujourd'hui, c'est ton activité principale. Donc, il faut que ce switch…

Bruno Gonzalez : De toute façon, je n’aurais pas eu la personnalité ni le caractère pour répéter la même chose mécaniquement toute une vie. Ce qui nourrit mon enthousiasme, c’est vraiment l’étude.

D’ailleurs, si j’ai un conseil à donner, c’est de se plonger à fond dans le savoir-faire, dans l’amour de l’art. Sensibilisez-vous pour en percevoir toutes les subtilités.

Guillaume Erard : Quand on regarde ton parcours, ou celui de Pascal d’ailleurs, on se dit que vous êtes évidemment des gens importants dans l’aïkido. Et pourtant, si on regarde vos grades Aïkikaï, on pourrait s’attendre, en tant qu'assistants de Christian Tissier, à un gravissement des échelons plus rapide. Mais en réalité, ce n’est pas le cas (rires).

Bruno Gonzalez : Alors… (rires)

Guillaume Erard : Je ne sais pas si tu veux répondre là-dessus.

Bruno Gonzalez : Je peux te répondre.

La première chose, c’est que je n’ai jamais rien demandé à qui que ce soit. C’est vrai que ça peut ralentir le processus. Ce n’est pas que les grades ne m’intéressent pas, c’est juste que j’ai du mal à quémander. Et puis, très honnêtement, la course aux grades est loin d’être ma source principale de motivation.

Guillaume Erard : Effectivement, ne pas réclamer peut souvent ralentir les choses (rires).

Bruno Gonzalez : Pour la petite histoire, j’ai commencé à recevoir les grades Aikikai parce que je devais participer à une démonstration à Saint-Pétersbourg pour les Combat Games. La condition de participation était d’avoir un grade Aikikai. J’étais déjà quatrième dan en France.

Pour les grades français, je les ai passés dans les temps impartis… enfin il me semble. Les grades, dans un système structuré, ont leur importance, mais de façon générale je pense qu’on leur accorde trop de place. L’essentiel, pour moi, reste la qualité de la pratique.

Guillaume Erard : Je me pose cette question quand je vois des gens qui ont commencé jeunes, avec un sensei très influent, qui se sont vraiment donnés à fond, mais qui, au final, n’ont pas les grades qui vont avec. Et en parallèle, tu as des pratiquants beaucoup moins investis qui, eux, obtiennent les grades. À terme, est-ce que ça ne pose pas un problème de gouvernance dans l’aïkido ?

Bruno Gonzalez : Si, certainement. Après, ça n’enlève rien à la qualité de ton travail. Qu’on ait le même grade ou pas, ta valeur reste la même. Il faut simplement espérer que les gens aient suffisamment de discernement pour faire la part des choses. Après, si les ambitions sont davantage d’ordre politique, les choses sont encore différentes…

Moi, je me raccroche avant tout à la pratique et à son exploration. C’est ça qui m’a conduit là où je suis, grade ou pas grade.

Guillaume Erard : Maintenant que tu es en charge des cours au Cercle de façon permanente, tu dois te poser la question de la progression de tes élèves, pas seulement techniquement, mais aussi dans le temps. Par exemple, un élève qui est là quatre fois par semaine et qui pratique sérieusement… doit-on lui donner une visibilité sur son parcours ? Lui dire : « Si tu continues comme ça, dans tant d’années tu auras tel grade » ? Ou est-ce qu’il reste encore une part d’obscurité, c’est-à-dire que si on ne demande pas les grades, on ne pense pas forcément à toi ? Te sens-tu responsable quant à la progression de tes élèves hiérarchiquement ?

Bruno Gonzalez : Oui bien sûr. Attention, je ne nie pas du tout l’intérêt des passages de grades, au contraire. La préparation qu’ils suscitent est un moment important pour s’approprier et conscientiser un savoir-faire. Dès les premiers kyu, l’élève doit se responsabiliser, mémoriser, intégrer les constructions... Ensuite, bien sûr, il faut rester attentif à l’investissement de chacun et agir en conséquence. Mais encore une fois, le grade doit rester un effet second de la pratique, et non pas la carotte principale.

Guillaume Erard : N'ayant pas passé de grade en France, c'est difficile pour moi de me faire une idée, mais au Japon, dès que tu as un grade, on compte sur toi. Dès que tu as ton grade, tu vas automatiquement prendre des responsabilités par rapport aux gens moins expérimentés que toi, potentiellement faire des cours,etc.

Ce qui m'est arrivé en Daito-ryu, c'est que je n'étais pas parti pour passer des grades, car en aïkido, c'était déjà suffisamment compliqué. Mais à un moment donné, on m'a dit, « écoute, tu traînes un peu là, il faudrait vraiment que tu passes tes grades. Si vraiment tu ne veux pas, bon, il faudrait peut-être songer à arrêter. », dans le sens : « prends tes responsabilités dans le groupe. »

Autre exemple, à l'époque, dans le cercle proche de Miyamoto Sensei au Japon, il aurait été impensable de se présenter à un examen tant que les sempai n’avaient pas été promus au grade supérieur, ou sans leur demander leur bénédiction. Du coup, le système est tellement formalisé que ça rend les choses simples, claires.

Bruno Gonzalez : Oui, je comprends.

Guillaume Erard : Ceci dit, même en France, il me semble qu’à partir du moment où vous avez un certain grade, vous êtes dans les jurys d'examens, vous avez des choses à faire.

Bruno Gonzalez : Bien sûr. Après, je pense que ça se fait naturellement. Si un élève est prêt à prendre des responsabilités et à s’investir, il le fera. En tant que professeur, tu dois l’encourager dans son parcours, c’est la moindre des choses. Mais l’élève a aussi le droit de ne pas avoir d’ambition particulière.

Guillaume Erard : Il y a aussi le fait que le nombre de pratiquants d’aïkido diminue. Est-ce que tu te retrouves parfois à encourager certaines personnes en te disant : « Ah, cette personne a peut-être quelque chose à apporter à la discipline, en plus de sa progression personnelle » ? Comme si c’était important d’avoir quelqu’un avec ce potentiel.

Bruno Gonzalez : Dans un monde idéal, on aimerait que tout le monde ait la passion de la pratique et persévère jusqu'à plus soif. Après, je ne sais pas si j'ai ce pouvoir-là sur les gens. Ce que je peux faire, à mon échelle, c’est m’atteler à mon art avec sincérité et passion en espérant que cela inspirera les gens.

Guillaume Erard : En termes de pédagogie, ça fait longtemps que tu enseignes au Cercle et que tu as développé ton propre style. Est-ce que le fait que Christian n’enseigne plus régulièrement a changé quelque chose dans la pratique au Cercle ? Est-ce que tu fais les choses différemment maintenant ?

Bruno Gonzalez : Depuis qu'il a quitté le Cercle ?

Guillaume Erard : Oui.

Bruno Gonzalez : Les circonstances sont différentes. À l’époque, il y avait beaucoup de débutants, avec des cours spécifiques. Aujourd’hui, ils sont intégrés aux cours tous grades. Avant, dans mes cours au Cercle, j’avais surtout des gradés. Donc oui, la pédagogie change : il faut à la fois prendre soin des débutants et continuer à nourrir les gradés. Ma pratique reste personnelle, tout en s’adaptant aux différents publics.

Guillaume Erard : Si on se projette un peu dans le futur, dans dix ans, l’aïkido du Cercle sera-t-il l’aïkido de Bruno ? À quoi ça pourrait ressembler selon toi ?

Bruno Gonzalez : Ce sera l'aïkido des gens qui le pratiquent.

Guillaume Erard : Quand Christian t'a proposé de reprendre les cours au Cercle, qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? C'est quelque chose que tu avais déjà considéré ?

Bruno Gonzalez : Non, pas particulièrement, mais j’en ai été honoré bien évidemment. Les choses se sont faites petit à petit parce que sa décision de quitter le Cercle ne s'est pas prise du jour au lendemain. Les discussions ont pris part et lieu dans le temps, ça s'est fait tranquillement fonction des circonstances des uns et des autres.

Guillaume Erard : Tu parlais du fait que tu fais des stages depuis longtemps, que tu avais tes cours ici et quelques cours ailleurs. Est-ce que, à un moment donné, tu t'étais vu te stabiliser sur un lieu comme celui-ci ?

Bruno Gonzalez : Moi, ça fait longtemps que je suis stabilisé ici, j’ai toujours été au Cercle. Les clubs privés que j’ai pu avoir quand j’avais 22-23 ans n’ont duré qu’un temps, cinq ou six ans. Dans ces premières années d’enseignement, j’ai dû changer plusieurs fois de dojo soit parce qu'ils devenaient trop petits, soit parce que le propriétaire cessait son activité… J’ai donc recréé une section au moins quatre fois en six ans. Finalement, ça m’a un peu lassé, et j’ai décidé de me consacrer uniquement à l’enseignement au Cercle.

Guillaume Erard : Peut-être que c’est juste un biais de ma part, mais en repensant à ce qu’était le Cercle il y a quelques années, j’ai l’impression qu’aujourd’hui, il y a plus de clémence dans la façon d’interagir et d’enseigner. Est-ce que c’est juste moi qui vois les choses différemment ?

Bruno Gonzalez : Du professeur vis-à-vis des élèves ?

Guillaume Erard : Ou même les élèves entre eux.

Bruno Gonzalez : Je pense qu’à une certaine époque, le niveau d’exigence physique et l’intensité étaient plus élevés : il y avait un public pour ça, et avec l’énergie, on s’approchait plus rapidement des limites des uns et des autres.

Aujourd’hui, sans sacrifier l’aspect martial, ni la potentialité d’une sanction, la pratique s’est « adoucie ». Elle est devenue plus économique.

Guillaume Erard : Votre position à toi et à Pascal peut sembler idéale. D’ailleurs, quand j'étais plus jeune, je rêvais de prendre la suite après vous auprès de Christian (rires). Mais en y réfléchissant, je ne suis pas sûr que j’aurais aimé être à votre place, face à l’exigence et la rigueur de Christian.

Bruno Gonzalez : Si tu es passionné, l’exigence et l’intensité ne posent pas de problème. Au contraire, tu en redemandes. Bien sûr, ça peut être dur parfois, mais ça renforce ton goût pour l’effort.

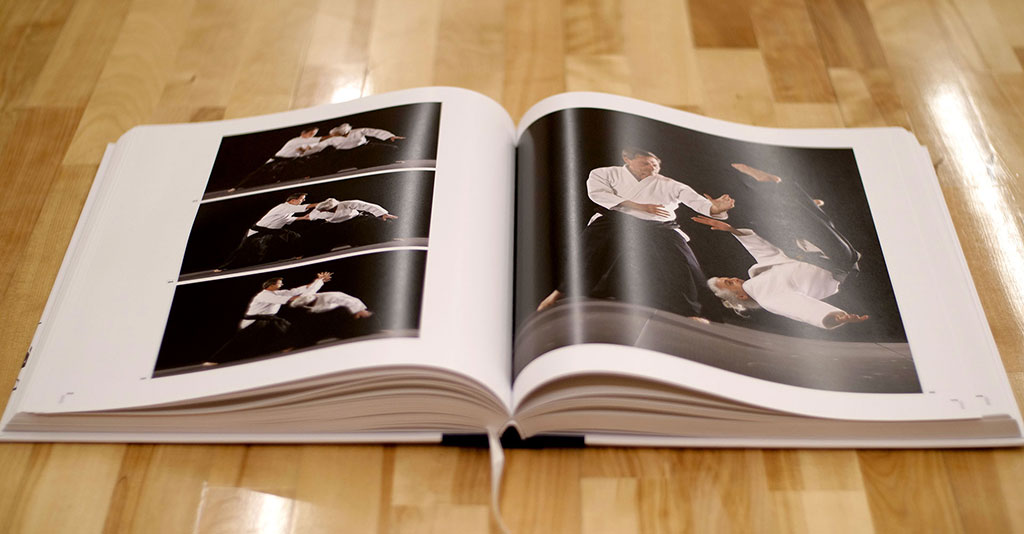

Bruno Gonzalez prenant l'ukemi dans le dernier livre de Christian Tissier.

Guillaume Erard : Pédagogiquement, te situes‑tu dans la continuité de l’enseignement de Christian, ou développes‑tu ta propre approche ? Je ne parle pas de technique.

Bruno Gonzalez : Je pense qu’on fonctionne tous les deux en termes de processus, et c’est ce qu’on cherche à transmettre. L’aïkido de Christian évolue assez rapidement ; il a toujours une nouvelle sensation qu’il partage presque immédiatement. Je pense que je fonctionne de la même manière.

Après, comme tout mauvais élève, j’ai parfois eu tendance à surligner un peu trop, à transmettre mon processus de manière un peu abrupte, sans toujours tenir compte du public que j’avais en face.

Guillaume Erard : Abrupte ou prématurée par rapport à la maturité de la réflexion ?

Bruno Gonzalez : Comme tout est perfectible, tout est toujours prématuré.

Au départ, pour intégrer quelque chose, j’ai besoin d’un microscope, d’aller dans le détail ; sinon, ça reste trop général pour moi. Si tu veux apprendre à courir comme un sprinteur, il faut conscientiser ta foulée dans le détail et discerner la dizaine d’étapes qui la composent. C’est un processus complexe, mais c’est un passage obligé si tu veux devenir sprinter. De la même façon, en théâtre, tu ne peux pas jouer directement une idée générale : il faut la décliner en petites actions fonctionnelles qui, mises bout à bout, évoquent l’idée que tu veux transmettre. À l’époque par exemple, je faisais de l’entrée d’ushiro ryote dori un processus en dix étapes. De l’extérieur, ça pouvait paraître complexe : dix choses à penser au lieu de trois. Mais pour moi, c’était en réalité un processus de simplification : je posais des points de repère autour desquels j’allais naviguer. Pour des élèves qui n’étaient pas dans le même trip, c’était beaucoup trop d’informations.

En résumé, ma pratique et mon approche de l’enseignement m’ont poussé à devenir très analytique et à mettre en détails chaque aspect d’une action. Ce flot d’informations m’a permis de mettre en lumière certaines connexions, les principes qui lient les actions et les situations entre elles. Avec le temps, j’ai beaucoup moins décomposé mes mouvements et je me suis plutôt appuyé sur les principes pour les réaliser et les faire évoluer. Ce travail de réappropriation a rendu ma pratique plus organique, plus naturelle, plus personnelle et parfois plus créative.

C’est alors qu’une autre forme de complexité est apparue pour l’élève : la simplicité apparente du geste. Ce sont les échos que j’ai, en tout cas.

Guillaume Erard : À un certain niveau de compétence technique, il devient évident que la plupart des gens ne peuvent pas atteindre ce niveau-là.

Bruno Gonzalez : Oui, mais cela reste valable partout et en tout temps. On ne peut jamais s’approprier totalement la pratique de quelqu’un d’autre : on n’en saisit que des bribes. En tant qu’expert, tu ne peux pas être entièrement accessible sur le plan technique. Chacun, en fonction de son niveau, doit aller chercher l’information qui le nourrira. Le professeur peut fournir un point technique capable de débloquer une situation, offrir des images ou des perspectives, mais c’est à l’étudiant d’en faire quelque chose de vivant et d’utile pour son propre parcours.

Guillaume Erard : Moi, j’ai une approche plus globale, c’est d’ailleurs peut-être pour cela que le Japon me va bien. Je vois un mouvement, je l’émule, mais je ne me questionne pas immédiatement sur le « comment ». C’est seulement lorsque j’enseigne que je me force à détailler les étapes. Toi, au contraire, il me semble que tu te construis plutôt à partir des détails.

Bruno Gonzalez : Oui, avant, c’était exactement ça : je construisais à partir du détail pour en arriver au principe. Par exemple, pour développer un certain relâchement, une certaine fluidité dans l’action, il a fallu que je décortique les éléments constitutifs de cette fluidité. Comprendre ce qui fait qu’une situation devient organique et naturelle, même sous contrainte et sur quels leviers je pouvais agir.

Guillaume Erard : Un truc qui me travaille en ce moment, c’est que je dis aux gens « relâche-toi », mais je ne sais pas vraiment comment l’expliquer. Je me sens un peu impuissant. Je le répète depuis deux ou trois ans à certains élèves, et apparemment, je n’obtiens pas beaucoup de résultats.

Bruno Gonzalez : L’idée, c’est de trouver des stratégies pédagogiques à la fois opérationnelles et personnalisées.

La première étape, qui n’est pas toujours simple, c’est la prise de conscience de ses propres tensions. Ensuite, c’est d’accepter cette tension, pour « dédramatiser » la situation, et favoriser une détente. Il y aura toujours des tempéraments différents : certains resteront naturellement plus tendus que d’autres, et vouloir à tout prix changer cela peut devenir pour eux une source de tension supplémentaire.

Pour rebondir sur ce que nous disions précédemment, ne pourrait-on pas apprendre à développer de l’aisance et de l’harmonie avec cette tension ? Un morceau de bois sec qui flotte sur l’eau ne donne pas l’impression d’être raide ni d’être en disharmonie, et pourtant, c’est bien un morceau de bois… Comment composer avec ce qui est, tout en trouvant liberté et fluidité dans l’action.

Guillaume Erard : Quand on a ton parcours, qu’on est le produit d’une exigence peu commune, comment fait-on pour accepter des personnes qui ne partagent pas du tout cet état d’esprit ?

Bruno Gonzalez : Le but de la pratique, c’est la pratique elle-même: la relation à l’instant.

Récemment, un élève est revenu après quelques années de pause. À la fin de son cours de reprise, il m’a dit : « Quand je te vois, je trouve ça vraiment beau, simple, mais c’est tellement de travail. Je suis à des années-lumière, jamais je ne pourrai approcher ça, et ça me frustre. » Je lui ai répondu : « Ce n’est pas grave, tu es là pour te sensibiliser. Tu te sensibilises à ton niveau, avec ce que tu es maintenant. Le plaisir est là, dans l’exploration tactile du moment et de la relation. L'essentiel est à vivre ici et maintenant. On s’en moque d’être capable de sauter à six mètres de haut. L’important, c’est l’expérience et la joie de sentir son corps en action dans l’instant. »

Bien sûr, tu ne peux pas atteindre le niveau de quelqu’un qui a consacré toute sa vie à ça, et c’est normal. Mais ce n’est pas le problème. Moi, c’est comme ça que je réagis quand je trouve quelque chose de beau. Pour la petite histoire, j’ai aussi fait des claquettes. Bon, faut pas le dire, je n’étais pas très doué (rires). Mais quand je voyais les maîtres, je trouvais ça magnifique. Évidemment, c’est super compliqué, c’est l’apprentissage d’une vie pour approcher la beauté d’une maîtrise, mais ce n’est pas grave. Je ne me suis pas dit : « je ne vais pas y arriver ». J’ai eu beaucoup de plaisir à débuter, à entrer dans le jeu, à sentir mon corps dans un contexte différent, même si j’étais nul. Plutôt que de penser en termes d’objectifs, les gens devraient recentrer leur attention sur l’exploration dans l’instant avec la joie qui en découle.

Guillaume Erard : Du coup, je réalise quelque chose à ton sujet que je n’avais pas perçu avant. Je ne sais pas si le terme est exactement approprié, mais il y a ce côté où tu te permets un certain dilettantisme sur certaines choses, tout en mettant en pratique ce que tu expliques aux autres. Peu importe le niveau ou l’intensité de l’expérience, tu as trouvé du plaisir partout. Et maintenant, je comprends que c’est ainsi que tu envisages les choses pour les autres en aïkido.

Bruno Gonzalez : Attention, je n’ai jamais été dilettante. Même si je ne suis pas particulièrement doué dans une pratique, je m’y investis toujours pleinement. À chaque fois, c’est la totale : je me documente, je m’enthousiasme, je m’implique à fond, peu importe le temps que cela dure.

Finalement, c’est la qualité de présence que tu mets dans l’instant qui te procure une forme de joie. Et si les étoiles s'alignent, c’est justement cette joie qui potentiellement te mènera à un certain résultat.

Guillaume Erard : Je vais finir avec quelque chose d’un peu impertinent. J'ai entendu pas mal de personnes dire que depuis quelque temps, « Bruno a changé ».

Bruno Gonzalez : Ah bon ? Je suis toujours le dernier au courant.

Guillaume Erard : Le point constant, c’est que tu sembles plus sympa, plus accessible qu’avant. De ton point de vue, est-ce que quelque chose a changé en toi pour que ce soit le cas ?

Bruno Gonzalez : Je pense que j’ai dépassé l’étape du geek qui s’isole dans son activité. Ma pratique et tout ce dont nous avons parlé m’ont certainement ouvert. Je reste assez solitaire et silencieux néanmoins, je n’ai pas besoin d’être entouré en permanence ni très longtemps. C’est comme ça. Je préfère sans commune mesure être dans l’action avec les gens plutôt que de rester autour d’une table pendant des heures à refaire le monde encore et encore.

Guillaume Erard : Je te remercie.

Bruno Gonzalez : Merci à toi, Guillaume.

Un grand merci à Frédéric Peters pour son aide avec la logistique et les prises de vues.