Une étude historique des budo montre qu'ils ont moins à voir avec le bellicisme et la défense personnelle qu'avec un ptocessus d'éducation physique et mentale et ceux qui cherchent principalement l'efficacité martiale perdent à mon avis leur temps à développer des compétences largement inutiles, et vivent probablement dans une peur irrationnelle. Je voudrais étayer ces allégations avec des données et poser la question : « Quel est l'intérêt d'une pratique en vue d'obtenir une efficacité martiale au sein d'un monde en paix ? » La violence dans les sociétés humaines est sur le déclin, et ce, depuis des centaines d'années. Par conséquent, nous vivons actuellement dans la période la plus pacifique et harmonieuse que notre espèce ait jamais connue. Ce phénomène a été mis en avant dans sa forme la plus élégante et convaincante par Steven Pinker, professeur à Harvard, dans son livre « The Better Angels of our Nature ».[1] Je propose de partager quelques-unes de ses idées, les preuves les appuyant, et de discuter des implications de cette recherche sur la pratique des arts martiaux. En un mot : « Non, le monde ne devient pas de plus en plus dangereux, donc détendons-nous et apprécions les arts martiaux pour ce qu'ils sont : une habitude globalement saine et globalement obsolète. »

Avant de commencer, laissez-moi être très clair; je n'ai aucune illusion sur le fait que des actes de violence horrible ont lieu chaque jour quelque part dans le monde, et je sympathise sincèrement avec les victimes. Ce dont je veux parler aujourd'hui est la baisse globale de la violence et le fait que dans ce contexte, nous pouvons probablement nous concentrer sur une pratique de l'aikido plus utile et gratifiante que la simple préoccupation de savoir si nous serions capables de casser la figure à quelqu'un. En tant que pratiquants d'aikido, nous devons être meilleurs que cela, nous devons considérer notre discipline dans un cadre plus large que la simple autodéfense. J'ai longuement expliqué mes vues dans une interview que j'ai donnée il y a quelques années et expose les preuves historiques les supportant dans un article portant sur l'origine et le but du budo. Alors que, à en juger par les statistiques offertes par Google Analytics, la majorité des gens semble heureuse de lire ma prose, je suis triste d'avoir à admettre que j'ai aussi reçu pas mal de courrier disant à peu près la même chose : « L'aikido est un art martial mortel hérité des samourai, et il doit être pratiqué en tant que tel parce que le monde est de plus en plus dangereux. » C'est aux gens partageant ce point de vue que je veux m'adresser aujourd'hui. Au lieu de ré-exposer mes propres idées, je voudrais développer un peu sur le fait que pour autant que je puisse voir, les gens qui cherchent seulement l'efficacité martiale dans la pratique de l'aikido doivent être motivés par l'une ou les deux de ces intentions :

- le désir d'attaquer quelqu'un

- la peur d'être attaqué par quelqu'un

Étant assez familier avec la communauté aikido, je pense que je peux dire avec certitude que dans leur majorité, les aikidoka prennent la position morale de la seconde proposition. En supposant que ces personnes ont passé les dix ou vingt dernières années à s’entraîner consciencieusement, ils doivent avoir atteint un certain niveau d'efficacité en aikido. Malheureusement, je crains cependant que la plupart de ces aikidoka axés sur l'efficacité aient perdu leur temps en raison du fait que chaque jour qui passe rend moins probable le fait d'avoir jamais besoin d'utiliser leurs compétences. Pis, je dirais qu'ils vivent dans une peur irrationnelle due à leur fausse représentation du niveau réel de la violence qui les entoure. Pourquoi dis-je cela ? Parce que la vérité est qu'ils ont aujourd'hui en moyenne moins de chances de faire face à une agression violente que n'importe lequel de leurs parents ou de leurs ancêtres. Notez que je dis en moyenne, il serait contre-productif de discuter d'événements ponctuels de violence ou de quartiers difficiles.

Les preuves d'un déclin de la violence dans les sociétés humaines

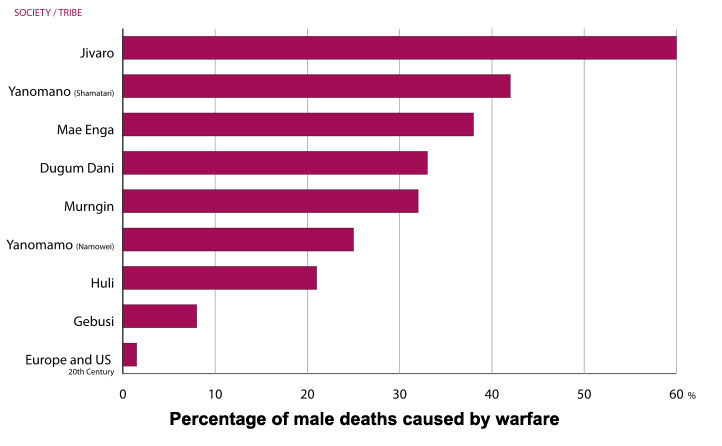

Comme je l'ai dit précédemment, cette tendance à la baisse du niveau de violence est assez ancienne, même si il nous est difficile de l'admettre en raison d'un biais de perception (qui sera développé plus loin). En outre, il semble également qu'une certaine culpabilité post-coloniale de l'Occident ait comme sous-produit la fausse idée que les sociétés non occidentales ou primitives étaient des environnements harmonieux où les gens étaient moins violents et plus en phase avec la nature. Je développerai également sur ce point un peu plus loin, mais d'abord, penchons-nous sur les données disponibles. Si l'on regarde le graphique suivant (Fig. 1) qui représente la probabilité qu'un homme meure lors d'un conflit armé, nous voyons clairement que toutes les sociétés antérieures à la notre étaient beaucoup plus violentes, et que la perception naïve de leur caractère pacifique et harmonieux a plus à voir avec la culture populaire et une représentation Avatar-esque des choses, qu'avec la réalité.[2]

Figure 1. Pourcentage de décès dus à la guerre dans les sociétés humaines [adapté de Keeley (2003)]

Faisons un bond dans le temps et concentrons-nous sur le monde après la Seconde Guerre Mondiale (Fig. 2), nous pouvons voir que, bien que les guerres interétatiques n'aient pas complètement disparu, et même si elles sont encore la forme la plus mortelle de conflit, le nombre relatif de victimes qu'elles induisent est en baisse constante.[3]

Figure 2. Nombre de morts au combat par conflit interétatique armé depuis les années 1950 (d'après les rapports de sécurité humaine 2006)

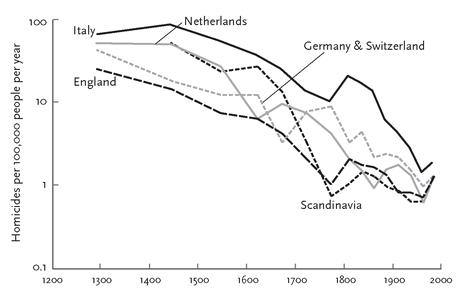

Bien évidemment, ce sont des décès liés à la guerre, mais qu'en est-il des crimes et homicides en général ? Ce sont ceux-ci qui nous concernent dans notre vie quotidienne n'est-ce pas ? Eh bien, il existe aussi des preuves solides qui vont dans le même sens. Si nous regardons l'Europe (Fig. 3), un endroit qui a été plutôt efficace à recenser ses morts, nous pouvons clairement voir que la décroissance de la violence est la même.[4] [caption id="attachment_528" align="aligncenter" width="467"] Figure 3. Nombre relatif d'homicides en Europe depuis 1200 [adapté de Eisner (2003)]

Figure 3. Nombre relatif d'homicides en Europe depuis 1200 [adapté de Eisner (2003)]

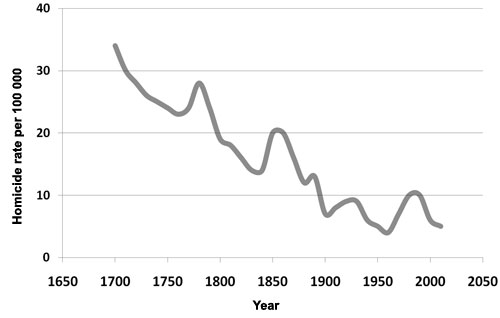

Pour les lecteurs américains, les informations extraites de la base de données du FBI sont également assez éloquentes (Fig. 4). Fait intéressant, vous remarquerez une légère augmentation du nombre d'homicides dans les années quatre-vingt, quelque chose qui a depuis été mis sous contrôle et qui dans l'ensemble ne contredit pas le net déclin général.[5][6] Au moment de la rédaction de cet article, le ville de New York a d'ailleurs connu la première journée de son histoire sans aucun assassinat.

Figure 4. Les homicides en Amérique depuis 1650 [adapté de Eckberg (1995)]

Cet ensemble de données me semble apporter des arguments assez solides contre ceux dont le fonds de commerce est de propager la peur. Dans le cas où vous étiez dans le doute, je parle en effet de toutes ces écoles qui proposent des cours d'autodéfense contre monnaie sonnante et trébuchante. Plus problématique, ce marketing se fait au détriment du bien-être général des gens qui y adhèrent, soit en rendant les individus inutilement paranoïaques, soit en les transformant en têtes brûlées plus susceptibles de se mettre dans des situations dangereuses en raison de la fausse impression d'efficacité que leurs compétences nouvellement acquises semblent fournir. La plupart de ces écoles fonctionnent essentiellement de la même façon : exacerber la peur chez les gens en présentant des statistiques alarmantes sur les niveaux croissants de violence, et par la suite, proposer une solution sous la forme du système de défense qu'ils vendent.

Exemple de marketing présenté par une école d'autodéfense qui favorise la peur en mentant sur le niveau de violence dans notre société.

Si vous êtes encore dans le doute, il vous suffit de penser à vos propres standards. Le niveau général de moralité s'améliore à chaque génération, le bizutage initialement considéré comme un simple jeu d'enfant est maintenant assimilé à un acte de violence, la peine capitale est considérée dans la plupart des pays industrialisés comme immorale, la violence domestique est passée d'une affaire de famille à un crime répréhensible, le châtiment corporel à l'école est hors la loi, être homosexuel était autrefois illégal alors qu'aujourd'hui nous sommes en marche vers l'égalité des droits. La liste s'allonge tous les jours.

Les causes d'une surestimation de la violence

Bien sûr, si vous êtes sorti de chez vous, avez regardé la télévision, lu un journal, ou vérifié votre compte Twitter dans les dernières 24 heures, vous êtes susceptible d'avoir à l'esprit des exemples de la vie réelle qui vont à l'encontre de mon argument. Vous pensez même peut-être assez régulièrement « Quel endroit horrible est le monde d'aujourd'hui ! ».

Cette impression forte est en fait une distorsion cognitive assez normale de raisonnement heuristique de disponibilité où la facilité avec laquelle un événement occasionnel ou anecdotique vient à notre esprit se voit attribuée par le cerveau un sentiment disproportionné de probabilité.[7] En pratique, cela signifie que plus choquant est l'événement, plus il est probable qu'il marque notre esprit, et plus nous aurons tendance à penser que son éventualité est probable.[8] Faisons maintenant le lien avec le fait que des événements inhabituels et choquants comme les homicides, les conditions météorologiques extrêmes, ou les épidémies sont le fonds de commerce des médias, et sont donc plus fréquemment rapportés et re-tweeté que les causes plus banales de décès telles que l'âge et les maladies courantes,[9] nous pouvons alors comprendre pourquoi, dans un monde où la communication n'a jamais été aussi efficace, il est inévitable que nous nous sentions plus exposés à ces événements extrêmes qu'auparavant. Malheureusement, une distorsion de l'impression de la probabilité que ces événements est juste un sous-produit indésirable de cette avancée technologique globalement bénéfique.

Il faut donc essayer de nous détacher émotionnellement de l'emprise des preuves anecdotiques, même si plus elles sont proches de nous, plus elles sont puissantes. Les mécanismes impliqués sont assez bien décrits dans la littérature scientifique et ce sont les mêmes qui expliquent pourquoi l'homéopathie, un remède dont l'efficacité n'a jamais été étayée par aucune preuve concluante,[10] obtient toujours plus de crédit qu'elle ne mérite : car nous avons tous un parent ou un ami proche qui semble avoir été guéri par ce traitement, même si, dans le meilleur des cas, et quand l'histoire est de première main, nous avons créé une corrélation et en aucun cas confirmé un lien de causalité.

Évolutivement parlant, il est bénéfique pour la survie d'avoir tendance à éviter complètement et de façon irrationnelle une source d'inconfort ou de douleur, et ce, dès la toute première expérience (on évite pendant des mois ou des années un type d'aliment qui nous a rendus malade une fois, on évite tout serpent même les non venimeux, etc.) Cependant, ce qui est essentiellement une bonne règle de base pour le cerveau, fournissant un mécanisme simple, rapide, et souhaitable pour la survie, se retourne parfois contre nous et devient un obstacle. Cela se produit en particulier dans les cas d'agoraphobie ou de crises d'angoisse dans lesquels une prudence naturelle qui permettrait de sauver notre vie dans la jungle nous rend excessivement anxieux dans un contexte où aucune menace rationnelle n'existe (par exemple, un ascenseur rempli dans un silence gêné).[11] Ce mécanisme fonctionne également de manière indirecte chez les mammifères par l'intermédiaire d'une représentation empathique de l'expérience d'autrui qui nous conduit à adopter la même attitude de prudence envers un stimulus identique, et ce, uniquement suite à la prise de connaissance de l'expérience déplaisante de ce tiers (directe ou rapportée).[12]

La nature n'est ni équilibrée, ni harmonieuse

Dire que la violence est en baisse ne signifie toutefois pas un retour à « l'harmonie ». Aussi peu sympathique sois-je avec ceux qui tentent de promouvoir et de vendre une peur irrationnelle, je n'ai pas plus de patience pour l'opposé, la tendance new age. Dans le souci d'éviter tout malentendu, je veux essayer de dégonfler le mythe de l'harmonie naturelle que l'on emploie souvent dans les dojos d'aikido. L'aikido ne peut pas rétablir l'équilibre et l'harmonie, car l'homme, et plus généralement, la nature, ne sont pas harmonieux.

Toute personne ayant la connaissance la plus élémentaire de ce que les mécanismes de sélection naturelle darwiniens impliquent sait que la biosphère opère sur une base d'interactions compétitives et conflictuelles pour la survie qui se traduisent par une course aux armements constante au niveau des gènes. Nous évoluons des défenses pour lutter contre les bactéries pathogènes qui, à leur tour, développent des solutions pour contourner ces défenses. Tout cela est coûteux pour l'organisme, mais bien moins que d'arrêter de se battre. Le cycle se poursuit, encore et encore, depuis des millions d'années et une résolution en statu quo pacifique est impossible.[13] Au niveau de notre espèce, nous nous battons entre nous pour l'accès aux ressources, à l'habitat, et aux partenaires sexuels, de manière à assurer la propagation de nos gènes.[13][14]

Donnons à nous-mêmes une accolade méritée : les améliorations morales dont nous avons discuté ci-dessus proviennent principalement de l'acceptation de la raison, de l'ordre, et de l'organisation sociale, et il ne s'agit en aucun cas d'un retour à un état normal pour notre espèce. Malheureusement, le cerveau humain est plutôt mal équipé pour la pensée rationnelle, et afin de donner un sens à notre monde incroyablement complexe, il utilise des raccourcis et des règles grossières comme celles expliquées ci-dessus, ceci explique sans doute pourquoi il a fallu si longtemps à notre espèce pour en arriver aux Lumières.

Il faut prendre de la distance avec la perception anthropocentrique qui fait que le monde naturel nous semble être un lieu harmonieux et parfait pour l'Homme. Nous devons comprendre qu'il est le théâtre d'une lutte constante et impitoyable. La seule notion d'équilibre qui ressort est le fait que l'être humain a évolué durant des milliers d'années au sein de cet environnement spécifique, en développant des caractéristiques optimales qui ont assuré son succès dans ces conditions très particulières. Toutefois, tout changement soudain dans cet environnement induirait de nouvelles conditions, et des pressions sélectives inédites en face desquelles l'Homme serait mal équipé, si bien qu'il ne serait probablement plus si avantagé que cela, un peu comme un poisson hors de l'eau. Cela explique aussi la préoccupation justifiée en ce qui concerne le changement climatique : la limitation du changement climatique n'est pas un pari pour sauver la terre ou la nature. Il s'agit de maintenir les conditions actuelles de l'environnement telles qu'elles sont, c'est à dire idéales pour nous. Quoi qu'il arrive, la terre et sa biodiversité s'en sortiraient très bien sans nous de toute façon, certes un peu différemment, et les espèces (nouvelles) seraient toujours, dans ce nouveau milieu, en pleine lutte pour la survie. En fait, il n'y a absolument rien que l'homme puisse faire pour éradiquer la vie sur terre. Même l'holocauste nucléaire tant redouté ne réussirait qu'à augmenter les taux de mutation dans la biosphère et encourager l'apparition de nouveaux traits, la plupart non fonctionnels, mais les rares qui procureraient un avantage sélectif dans ce nouvel environnement seraient conservés dans un organisme mutant. Globalement, les choses fonctionneraient comme elles l'ont toujours fait.

L'astrophysicien Neil deGrasse Tyson l'a plutôt bien expliqué quand il a dit :

99% des espèces ayant jamais vécu sont maintenant éteintes, ce n'est pas la signature d'une planète qui est amoureuse de la vie.

Avec le concept new age de l'harmonie entre les organismes vivants écarté, nous pouvons maintenant comprendre plus facilement pourquoi les interactions pacifiques entre les organismes vivants sont loin d'être normales. Bien sûr, certains niveaux de coopération intra- ou inter-espèces sont souvent nécessaires pour la survie, et les gènes responsables de tels comportements sont favorablement sélectionnés. au sein d'une même espèce, les liens empathiques et le tissus social qui en résulte favorisent le succès de celle-ci, mais l'ampleur de cette empathie est souvent proportionnelle au niveau de parenté.[15] La véritable avancée en ce qui concerne l'Homo sapiens est que cette empathie a été étendue via l'amélioration de la langue et de la communication, commençant par les membres de la famille immédiate, vers un plus grand groupe, puis tout un village, pays, groupe ethnique, jusqu'à l'espèce entière, et même envers d'autres espèces (animaux de compagnie, etc.)

Par conséquent, le message de Ueshiba Morïheï, loin d'être unique et révolutionnaire, était plutôt en phase avec le sentiment général d'après-guerre et en fait, il était tout à fait postérieur à d'autres efforts tels que le mouvement « Plus jamais ça » de 1921 qui a été notamment soutenu par Albert Einstein. C'est pour moi une source de grand réconfort que de savoir que ces idéaux pacifistes sont de plus en plus généralement admis, et nous devrions nous féliciter du fait que nous n'avions probablement pas besoin d'aikido afin d'apprécier la paix. L'aikido est juste une expression de cette avancée morale globale, il n'est d'ailleurs même pas un outil particulièrement efficace pour atteindre l'illumination si on en juge par les luttes politiques entre hauts gradés des organisations aikido.

Pour en revenir à la notion d'harmonie et de faire un avec l'univers, et avant d'aller plus loin, je ne peux pas m'empêcher de partager avec vous une autre vidéo de Neil deGrasse Tyson où il expose la manière selon laquelle nous sommes vraiment un avec l'univers, pas « d'une façon post-coloniale condescendante, mise en bouteille, et étiquetée » tel que le comédien australien Tim Minchin l'explique, mais d'une manière bien physique, réelle, et cosmique.

Les raisons de la baisse de la violence

À l'aide des données présentées au cours des quelques paragraphes ci-dessus, je dirais que, bien que loin d'être parfaite, notre espèce a parcouru un long chemin depuis la barbarie jusqu'à un comportement plus civilisé, même si des rechutes sont fréquentes. Il y a de multiples raisons à cela. La règle d'or « ne fais pas à autrui ce que tu ne veux qu'autrui te fasse » débute généralement assez tôt dans un contexte de groupe et notre espèce n'a pas eu besoin du sermon de Moïse au mont Sinaï pour le comprendre. Le regretté Christopher Hitchens disait :

Si en tant qu'espèce nous avions pensé que le parjure, le vol et l'assassinat étaient OK, nous n'aurions même pas été jusqu'au pied du mont Sinaï ou n'importe où ailleurs.

Steven Pinker fournit quelques pistes supplémentaires. Il fait valoir que la loi a mis fin à l'état général d'anarchie dans lequel on avait tendance, à titre préventif, d'envahir son voisin avant que celui-ci nous envahisse.[16] L'augmentation de l'espérance de vie et la survie grâce à l'hygiène et à la médecine ont également induit un plus grand respect de la valeur d'une vie. Le jeu à somme non nulle du commerce des marchandises et de l'échange de services et d'idées fait que le bien-être d'un voisin est plus rentable que sa mort.[17][18][19] L'expansion des voyages et des reportages sur l'étranger a contribué à un plus grand cosmopolitisme, ce qui conduit à une meilleure compréhension de nos voisins et, par conséquent, un plus grand sentiment d'empathie.[1]

Aikido : la voie morale... vraiment ?

Une des façons les plus élémentaires d'éviter la violence est l'intimidation. Cela fonctionne très bien pour les puissances nucléaires dont la possession d'une telle arme dissuade les agressions extérieures. Mais cela ne fonctionne que si il semble que ces puissances sont prêtes à l'utiliser (démonstrations de forces comme par exemple, les essais nucléaires français à Mururoa en 1995), même si en fait, ces nations espèrent ne jamais avoir à le faire. Maintenant, imaginez un boxeur avec un physique d'armoire normande portant sur son visage les marques de ses combats. Vous seriez assez réticent à renverser son verre dans un bar n'est-ce pas ? Il a l'air d'un dur, il a fait des efforts pour le devenir, et le résultat est une apparence qui réussit à décourager l'agression, et réduit donc l'éventualité d'une confrontation. Maintenant, prenez un aikidoka et supposons qu'il est potentiellement aussi efficace que le boxeur. Cette compétence n'est toutefois pas visible puisque l'aikido ne vise pas à développer un corps et une attitude menaçants. Ce sentiment d'intimidation n'existe donc pas, et par conséquent, l'aikidoka est moins susceptible de décourager l'agression. En théorie, l'aikidoka est donc plus susceptible d'avoir à faire face à la violence que le dur à cuire. Drôle n'est-ce pas ?

Ne vous méprenez pas, même si l'efficacité à tout prix n'est pas une priorité dans la pratique de l'aikido, il reste beaucoup de choses qui peuvent être tirées de cette pratique. Si je ne le pensais pas, je n'y aurais pas consacré ma vie. Des concepts tels que conscience de notre environnement, du développement de l'empathie au travers de l'étude des spécificités physiques et morales d'un partenaire et de ses limites, de la culture de réactions calmes et tempérées en réponse à des actions inconnues ou surprenantes, etc. Ce travail, et le fait de savoir que nous vivons dans un monde qui est en fait un endroit assez décent, que nous faisons partie d'une espèce en constante amélioration morale, est un très bon point de départ pour vivre une existence épanouissante. Dans ce contexte, je peux voir une idée d'harmonie, mais je ne peux pas la voir dans un contexte de préparation effrénée en vue d'une confrontation improbable.

Quel est alors le but d'une vie consacrée à l'aikido ?

Comme je l'ai expliqué plus tôt, j'ai mes propres opinions sur le sujet et je m'en remets à vous pour répondre à cette question, ou même être en total désaccord avec moi. Si vous décidez de le faire, s'il vous plaît abstenez-vous de m'écrire et postez plutôt un commentaire ci-dessous ou dans d'autres forums afin que d'autres personnes puissent voir vos idées et en discuter. Même si je suis assez confiant en ce qui concerne les données que j'ai présentées, cela ne limite nullement les applications et les avantages potentiels de la pratique de l'aikido. Je serais heureux de les entendre.

Références :

-

Pinker, S. The Better Angels of our Nature. Viking Books. ISBN: 9780670022953.October 04, 2011. Paperback 832 pages (in English)

-

Keeley, L. War Before Civilization: the Myth of the Peaceful Savage. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-511912-1.July 15, 2004 . Paperback 272 pages (en Anglais).

-

Human Security report project (2006) Average number of battle-deaths per state-based armed conflict, per year, 1950-2005. Oxford University press.

-

Eisner, M. (2003) Long-Term Historical Trends in Violent Crime. Crime & Justice, 30:83-142. The University of Chicago Press.

-

Eckberg, D.L. and Schneider, G. (1995) Estimates of Early Twentieth-Century U.S. Homicide Rates: an Econometric Forecasting Approach. Vol. 32, No. 1 (Feb., 1995), pp. 1-16. Springer.

-

Criminal Justice Information Services Division (2011) Crime in the United States 2011. Federal Bureau of Investigations,August 15, 2012. En Anglais.

-

Tversky, A. and Kahneman, D. (1973) Availability: A heuristic for judging frequency and probability. Cognitive Psychology, 5(1), 207-233. Elsevier.

-

Riddle, K. (2010) Always on My Mind: Exploring How Frequent, Recent, and Vivid Television Portrayals Are Used in the Formation of Social Reality Judgments. Media Psychology 13. Taylor and Francis.

-

Briñol, P.; Petty, R.E. and Tormala, Z.L. (2006) The malleable meaning of subjective ease. Psychological Science 17: 200–206.. XXXX. Association for Psychological Science.

-

Ernst, E. (2010) Homeopathy: What does the best evidence tell us?. Medical Journal of Australia 192 (8): 458–460. MJA Group Australia.

-

Nesse, R. (1997) An evolutionary perspective on panic disorder and agoraphobia. Ethology and Sociobiology 8 (Supplement 1): 73-83. Elsevier.

-

Masuda, A. and Aou, S. (2009) Social Transmission of Avoidance Behavior under Situational Change in Learned and Unlearned Rats. PLoS ONE 4(8). PLoS ONE.

-

Dawkins, R. The Selfish Gene. Oxford University Press. ISBN: 0192860925.12 avril 2013. Poche 200 pages (en Français )

-

Nesse, R. M. and Williams, G. C. Why We Get Sick: The New Science of Darwinian Medicine. Vintage. ISBN: 0679746749.January 30, 1996. Paperback 304 pages (en Anglais)

-

Cartwright, J. Evolution and human behavior: Darwinian perspectives on human nature. MIT PRess. ISBN: 978026253304.July, 01 2008 . Paperback 446 pages (en Anglais)

-

Pinker, S. (2011) Violence Vanquished. The Wall Street Journal,September 09, 2011. En Anglais.

-

Barbieri, K. and Schneider, G. (1999) Globalization and Peace: Assessing New Directions in the Study of Trade and Conflict. Vol. 36, No. 4, Special Issue on Trade and Conflict (Jul., 1999), pp. 387-404. Sage Publications.

-

Wright, R. The Moral Animal: Why We Are, the Way We Are: The New Science of Evolutionary Psychology. Vintage. ISBN: 0679763996.August 29, 1995. Paperback 496 pages (en Anglais)

-

Wright, R. Nonzero: The Logic of Human Destiny. Vintage. ISBN: 0679758941.January 9, 2001. Paperback 448 pages (en Anglais)