Josh Gold, le successeur du regretté Stanley Pranin m'a récemment donné accès aux archives d'Aikido Journal, qui sont une véritable mine d'or pour quiconque porte un intérêt à l'histoire de notre art. En parcourant quelques uns des innombrables dossiers un dimanche matin, nous sommes tombés sur quelque chose d'assez intéressant : un certain nombre de numéros d'un journal en anglais sobrement intitulé « Aikido ». Il s’est avéré que nous étions en train d'examiner une version anglaise oubliée de l’Aikido Shinbun, un journal japonais publié de longue date par l'Aikikai. Je voudrais vous emmener avec moi pour un petit tour dans cette véritable machine à remonter le temps et partager une partie de son contenu.

Avant la Seconde Guerre mondiale, l’aikido n’était pas enseigné ouvertement, mais seulement à un très petit nombre de hauts fonctionnaires ou de militaires de haut rang. Après la guerre cependant, des efforts intenses furent déployés pour faire découvrir l'aikido au grand public, ce qui aboutit à la fondation de la Fondation Aikikai (財団法人合気会, Zaidan Hojin Aikikai) et à son homologation officielle le 9 février 1948 par le Ministère de l'Éducation Japonais. Les cours, qui avaient été interrompus durant la guerre, purent donc reprendre dans l'ancien dojo, qui contrairement aux autres bâtiments du quartier d'Ushigome (aujourd'hui Wakamatsu-cho), avait survécu aux bombardements américains, et ce en grande partie grâce aux efforts de Ueshiba Kisshomarupour en savoir plus, lire l'Histoire du Hombu Dojo de l'Aikikai de Tokyo. Les choses prirent rapidement de l'ampleur et les premiers des « deshi d'après-guerre » commencèrent leur apprentissage à Tokyo sous la direction de Kisshomaru.

Comprenant la nécessité de promouvoir les activités de la nouvelle fondation, ainsi que de donner de la portée à la pensée du fondateur, Ueshiba Kisshomaru initia la publication de l’Aikikai Shi (合気会誌, Magazine de l'Aikikai) le 1er avril 1950. Je me souviens que Tada Shihan en avait parlé dans un discours prononcé à l’Aikikai lors d’une cérémonie du Kagamibiraki, mais j’ai malheureusement été incapable de retrouver des copies de ces numéros. En outre, ils ne figurent pas sur le CD d'archives par ailleurs presque exhaustives que l'Aikikai a compilé et que les passionnés d'histoire peuvent toujours acheter aujourd'hui pour la somme de 15 000 Yen (118 Euros).

Discours de Tada Shihan au Kagamibiraki 2016

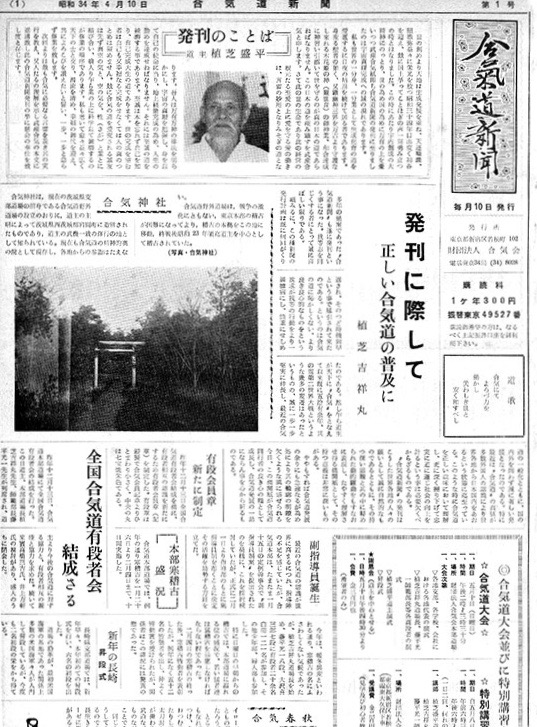

C'est en avril 1959 que le journal prit la forme que nous lui connaissons aujourd’hui et qu'il fut renommé Aikido Shinbun (合気道新聞, Journal d'Aikido). Cette longévité et cette cohérence en font l'une des sources d'informations les plus complètes sur les activités de la Fondation Aikikai, aussi bien au Japon qu'à l'étranger.

Première page du premier numéro de l'« Aikido Shinbun » d'avril 1959. Il est disponible gratuitement en tant qu'échantillon sur le site Web de l'Aikikai (cliquez sur «サンプル版 » pour le télécharger).

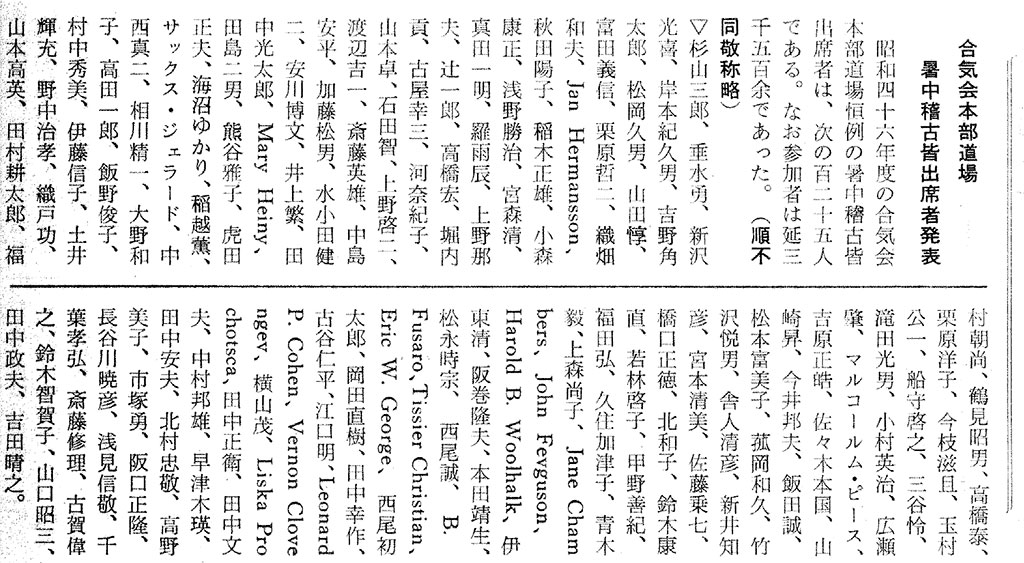

Pour ceux qui sont enclins à y prêter attention, on peut y trouver moult détails historiques. On peut par exemple s'amuser à aller vérifier qui a participé à des événements du Hombu Dojo comme le kangeiko (寒稽古, entraînement d’hiver) ou le shochugeiko (暑中稽古, entraînement d’été). Pour que son nom soit inscrit sur cette liste, un pratiquant devait assister à au moins un entrainement par jour pendant les 10 jours les plus froids de l'hiver, ou les plus chauds de l’été.

Extrait du numéro d’août 1970 de l'Aikido Shinbun présentant les noms des participants au shochugeiko. On peut y voir les noms de pratiquants étrangers bien connus tels que Mary Heiny, Christian Tissier, ou Gérard Sachs (ce dernier vit encore au Japon et s’entraîne toujours au Hombu Dojo !).

Pour compléter la parution du journal, une autre publication fut créée sous la forme d'un magazine bi-annuel au papier glacé intitulé Aikido Tankyu (合気道探求, Recherche sur l'Aikido). Le premier numéro fut publié en janvier 1991 et les numéros continuent encore à sortir aujourd'hui à la meme fréquence. Aikido Tankyu, avec l'espace supplémentaire dont il bénéficie, propose des interviews et des articles plus longs que ceux du journal, avec en particulier des photos de bien meilleure qualité et parfois en couleur.

Le premier numéro d'« Aikido Tankyu » publié en janvier 1991.

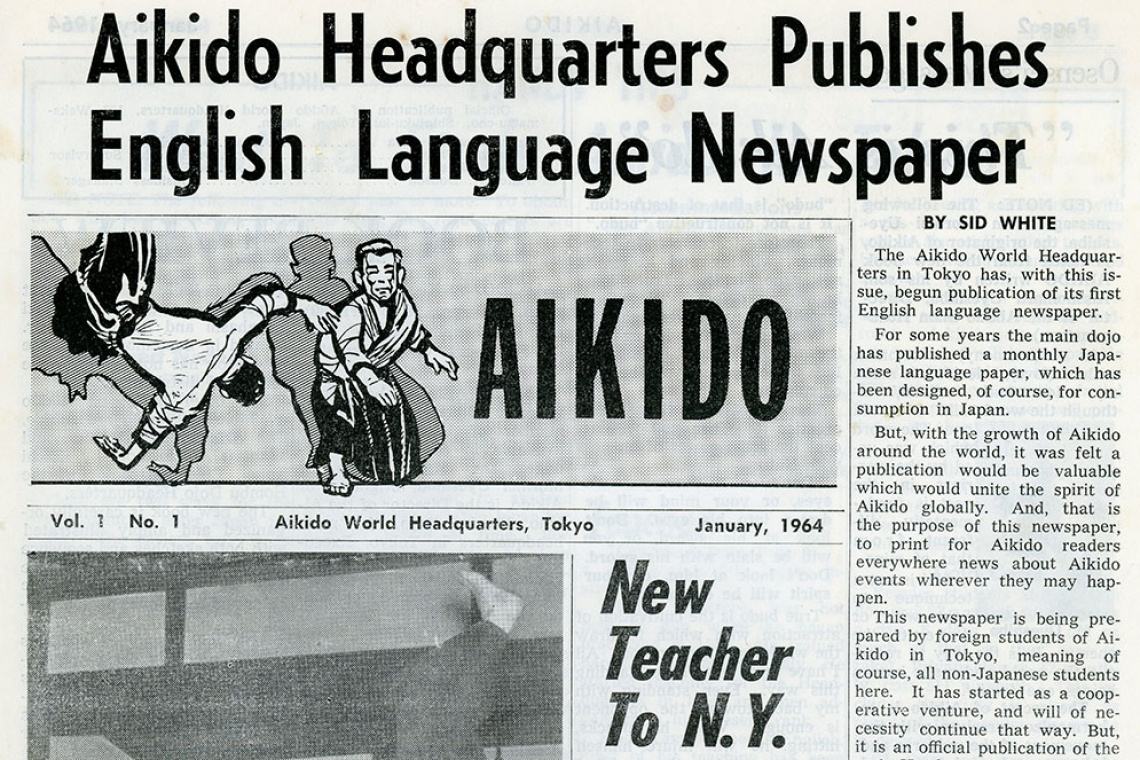

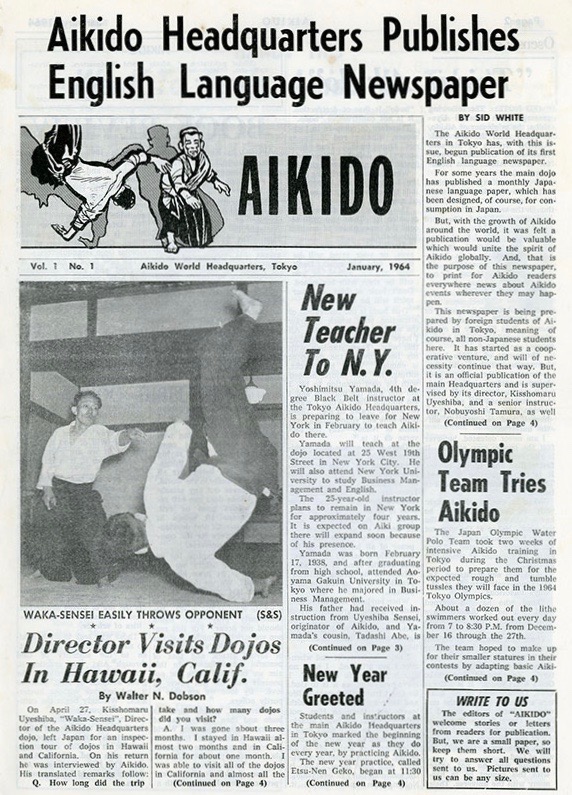

Ces publications sont évidemment bien connues des pratiquants Japonais, mais un fait dont on se souvient rarement est que le Siège Mondial de l'Aikido a durant un temps édité une version anglaise du Journal de l'Aikido, et ce dès janvier 1964. Cette publication trimestrielle était la première en son genre et avait été créée pour accompagner la croissance de l'aikido dans le monde. Plus qu'une simple traduction de son équivalent japonais, le journal disposait de sa propre équipe éditoriale et produisait pas mal de ses propres contenus. Fait intéressant, à part les articles d'O Sensei, de Doshu ou d'autres professeurs japonais, relativement peu de contenu est directement copié de la version japonaise et donc, même si bien entendu, les mêmes événements peuvent être rapportés dans les publications japonaise et anglaise, les images et le texte ont tendance à être souvent distincts surtout au début.

Le premier numéro de « Aikido », la version anglaise du Journal de l'Aikikai (1er avril 1964).

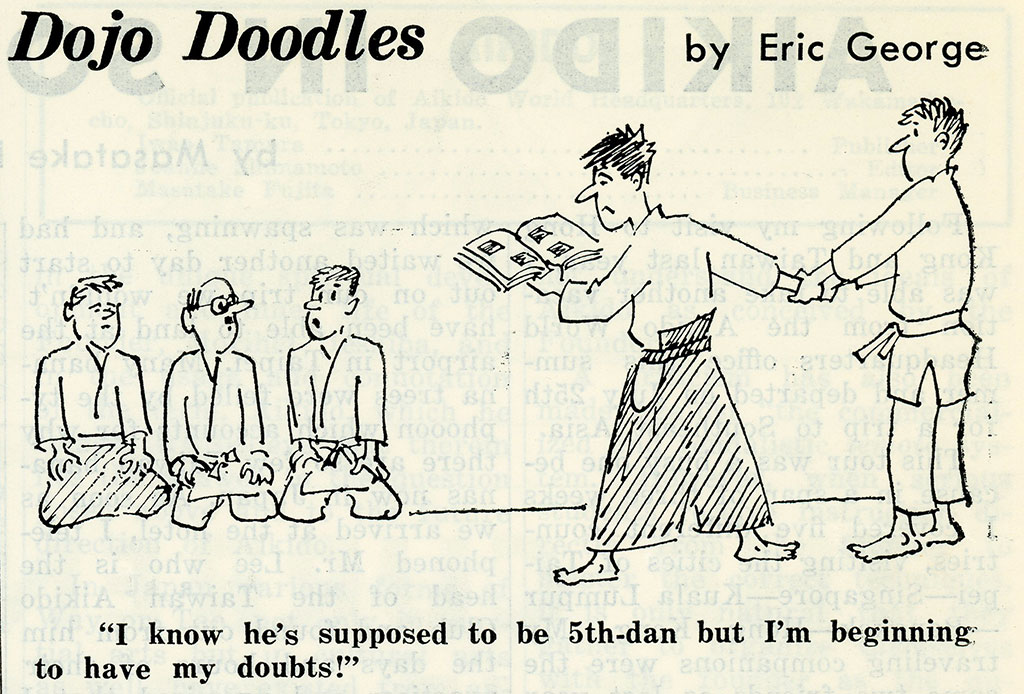

L’objectif énoncé par le rédacteur en chef Sidney White dans son éditorial du premier numéro fut « d’imprimer pour les lecteurs pratiquants d’aikido partout dans le monde des actualités sur les événements en aikido, où qu’ils se produisent ». On a donc affaire à un projet ambitieux. Bien que l’Aikido Shinbun japonais ait également souvent publié des comptes-rendus sur des activités à l’étranger, la version anglaise donnera beaucoup plus de détails. Le ton est également un peu plus détendu que celui de son homologue japonais et donne une idée de l’atmosphère qui pouvait régner à l’époque sur le tatami, ce qui n'est pas sans rappeler les témoignages de contemporains de l’époque comme Alan Ruddock. Le journal contient d'ailleurs quelques dessins humoristiques, certains dont l'humour a parfois franchement vieilli, en particulier en ce qui concerne les stereotypes hommes-femmes, mais d'autres qui font toujours leur effet.

Dessin paru dans le journal de l'automne 1971. La légende dit : « Je sais qu'il est sensé etre 5e Dan, mais je commence à avoir des doutes ».

La fabrication du journal nécessita la contribution de nombreux élèves non-japonais du Hombu Dojo et tout au long des numéros, les lecteurs du monde entier furent également encouragés à soumettre des articles pour publication. Bien qu’elle ait été officiellement approuvée par l’Aikikai, la parution fut un peu moins régulière que celle de la publication en japonais. Par exemple, les numéros 3 et 4 furent combinés pour cause de manque de contenu. L'équipe de rédaction originale se composait de :

- Éditeur : Ueshiba Kisshomaru

- Superviseur éditorial : Tamura Nobuyoshi

- Rédacteur en chef : Sidney White

- Directeur : Walter N. Dobson (Terry Dobson)

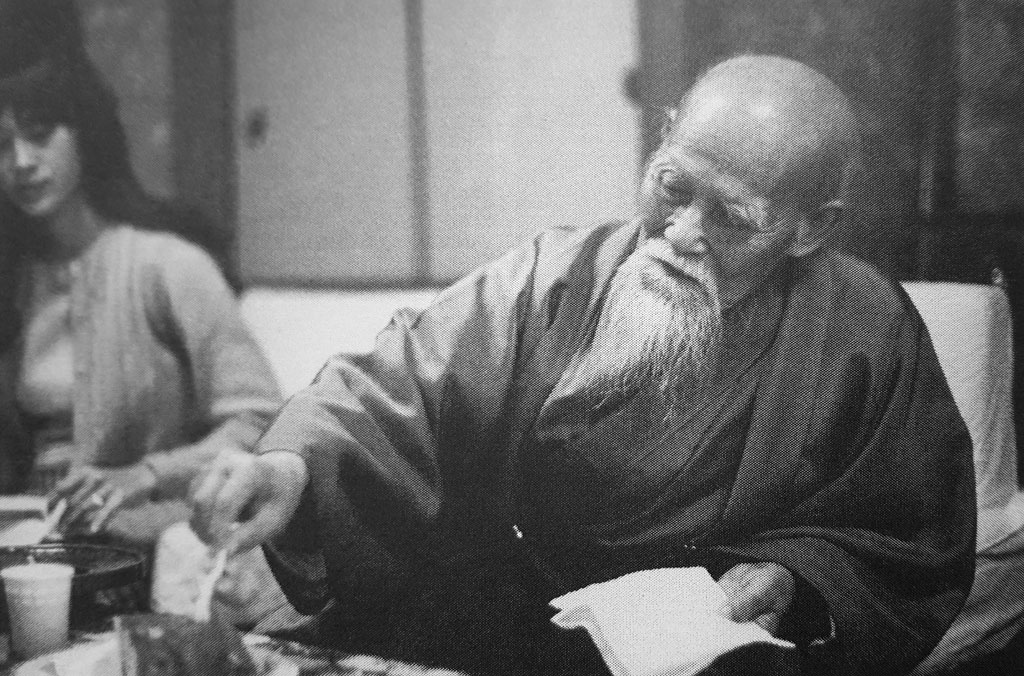

L’équipe changea souvent au cours des années. À un moment donné, le rôle de rédacteur en chef a été confié à Joanne Shimamoto, une pratiquante Américaine du Hombu Dojo qui s'est mariée plus tard avec Tohei Akira. On note qu'au fur et à mesure que le temps passa, l’équipe éditoriale devint presque exclusivement composée de professeurs Japonais du Hombu Dojo. Des instructeurs bien connus comme Kobayashi Yasuo, Suganuma Morito ou Endo Seishiro eurent à un moment ou un autre un rôle dans la publication. Fait intéressant, la publication a coïncidé avec le départ pour l'étranger de certains deshi d'après-guerre dans le but de développer l'aikido. Le premier numéro relate en effet le départ pour New York de Yamada Yoshimitsu, alors âgé de 25 ans, expliquant que ce dernier avait l'intention de rester là-bas seulement pendant quatre ans ! Le numéro 4 (octobre 1964) fait état du départ de Tada Hiroshi pour l’Europe, ainsi que de son projet de s’établir à Rome, en Italie. On peut également lire des articles à propos d'un certain nombre d'étrangers pratiquant au Hombu Dojo, y compris, dans le même numéro, celui de Henry Kono, un Canadien d’origine japonaise venu de Toronto. Kono, qui était typographe de métier, devint rédacteur en chef adjoint du journal à partir du numéro de février 1965, jusqu'à janvier 1966. Peut-être plus remarquablement encore, Kono fut également l'auteur souvent non crédité d'un certain nombre des images les plus célèbres d'O Sensei.

Un exemple d'une des photos d'O Sensei prises par Henry Kono lors de son séjour au Hombu Dojo entre 1964 et 1968.

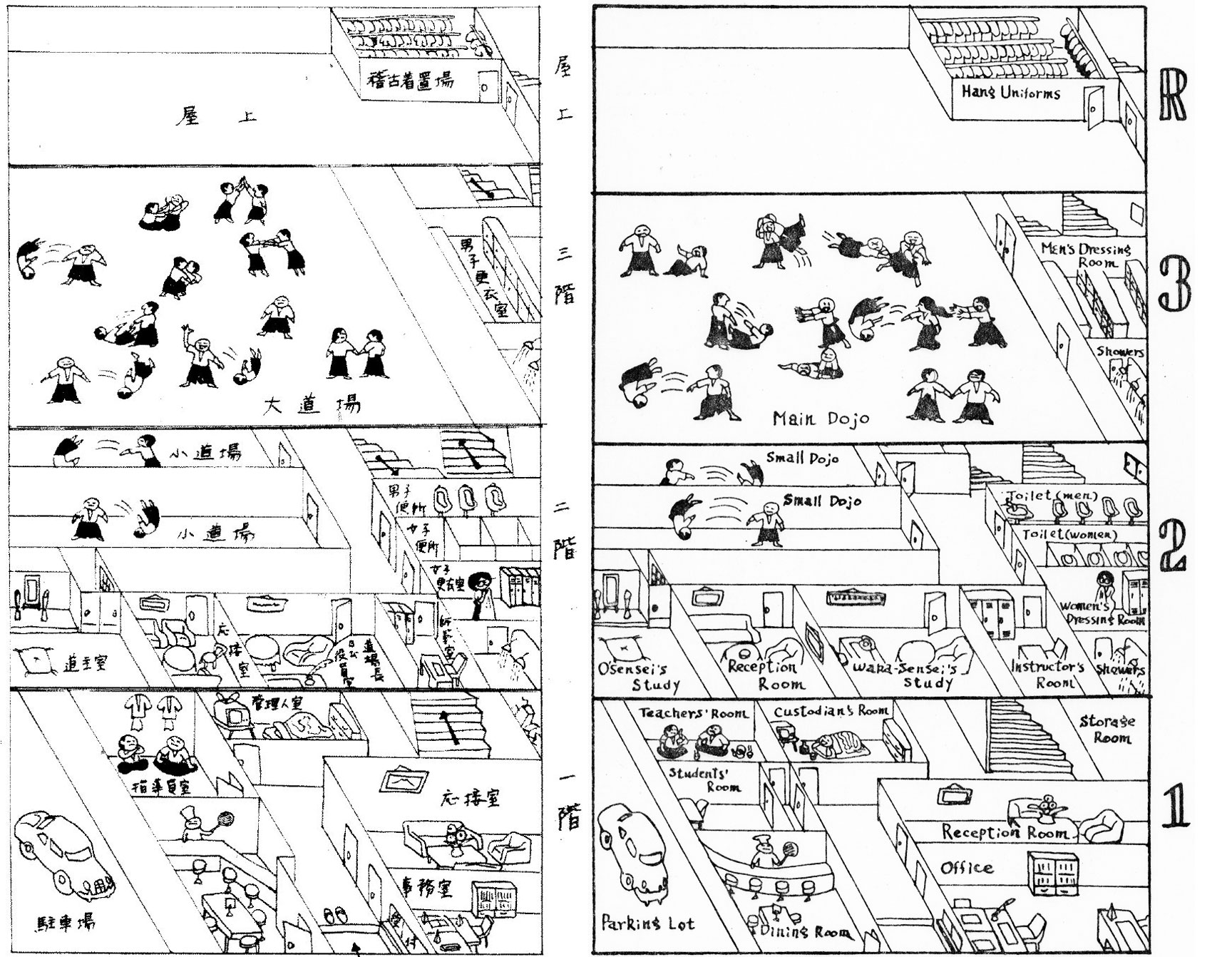

Cette publication coïncida avec d’autres événements majeurs tels que l’inauguration le 12 janvier 1968 de la nouvelle structure en béton du Hombu Dojo (rapportée dans numéro de mai 1968). Fait intéressant, l'article décrivant l’événement contenait également un plan du dojo qui avait été copié et traduit à partir d'une version antérieure publiée dans le journal japonais (janvier 1968), juste avant l'inauguration du bâtiment. On peut y voir quelques différences notables dans l'agencement des pièces, bien que je ne sache pas quelle pourrait être la source de telles divergences. Si on regarde bien, on peut aussi voir que la version anglaise représente les pratiquants d'une manière beaucoup plus humoristique.

Plan du nouveau Hombu Dojo publié dans l’Aikido Shinbun (à gauche) en janvier 1968 et dans le numéro de mai 1968 du Journal de l'Aikido (à droite).

Les personnes familières avec le bâtiment tel qu'il est de nos jours remarqueront également quelques différences par rapport à la configuration actuelle. Par exemple, le dojo du deuxième étage était en fait divisé en deux petits dojo et le rez-de-chaussée comportait une salle à manger, qui sert maintenant de bureau ou de salle de réunion. Évidemment, c'était également avant l'agrandissement du bâtiment qui vit l'ajout d'un quatrième étage. Cependant un petit local sur le toit existait déjà, afin suspendre les keikogi.

Photo aérienne du Hombu Dojo de l'Aikikai sur laquelle on peut voir la petite pièce prévue pour suspendre les keikogi (parue dans l'Aikido Shinbun d'octobre 1966).

Evidemment, l'unique numéro de 1969 relate le décès d’O Sensei. Il contient également une biographie du fondateur écrite par Ueshiba Kisshomaru. Sachant que la biographie officielle de Ueshiba Morihei écrite par Ueshiba Kisshomaru n'est parue sous forme de livre (合気道開祖植芝盛平伝) qu'en 1978 et qu'elle ne fut traduite par Kei Izawa qu'en 2008, il s’agit probablement de l’un des premiers comptes-rendus officiels de la vie de Ueshiba Morihei disponible en anglais. Christian Tissier, lorsqu'il était au Hombu Dojo, avait le titre officiel de dojo kanji (道場幹事, coordinateur du dojo) en charge des étrangers. A ce titre, il organisait des reunions entre Doshu et les élèves étrangers du Hombu Dojo. Le numéro de printemps 1975 reproduit le contenu de l'une de ces discussions.

Christian Tissier et les élèves étranger du Hombu Dojo en réunion avec Ueshiba Kisshomaru Doshu (printemps 1975).

Un autre détail historique intéressant se trouve dans un petit encart du deuxième numéro de 1976 qui explique la façon dont on devrait appeler l'Aikikai :

Fondation Aikikai Dans le passé, le Hombu Dojo de Tokyo s'appelait « Aikikai » et plus souvent « Siège Mondial de l'Aikido ». Cependant, dans le but d’utiliser un titre équivalent au nom japonais officiel « Zaidan Hojin Aikikai », le Hombu Dojo, dans toutes ses communications officielles, utilisera le titre « Fondation Aikikai, Siège Mondial de l'Aikido. » Votre coopération dans l'utilisation de ce titre dans toutes les communications futures sera grandement appréciée. « Aikido », numéro 2 de l’année 1976

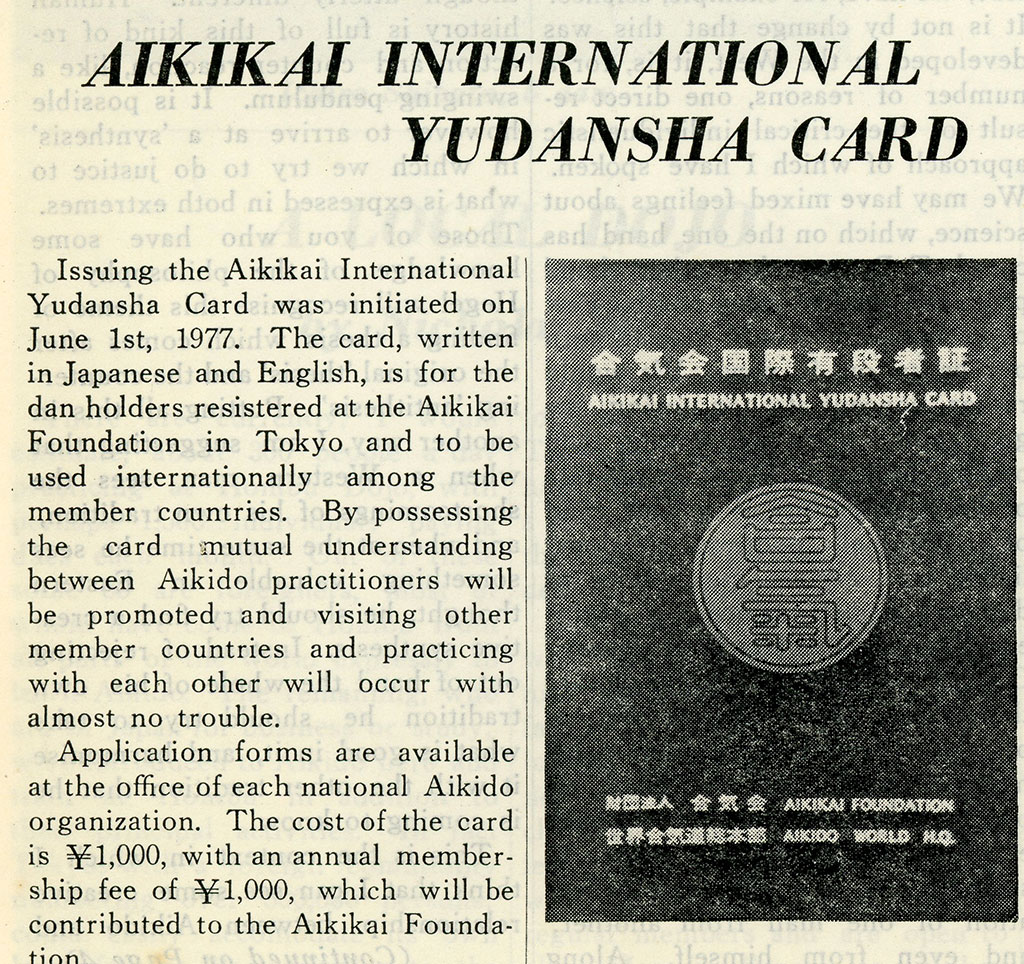

Les numéros présents dans les archives de Stanley vont jusqu'à l’automne 1977. On y parle principalement du 15ème All Japan Aikido Demonstration. Il est intéressant de noter que le numéro couvre également la création de la carte internationale Aikikai, qui existe encore aujourd'hui, et qui pouvait être achetée par tout yudansha étranger inscrit à la Fondation Aikikai pour la somme de 1000 Yen. Selon le journal, celle-ci visait à faciliter l'entrainement d’un pays à l’autre.

Article de 1977 sur la création de la carte internationale pour yudansha.

Je ne sais pas précisément quand la publication s’est arrêtée, mais Christian Tissier m’a dit qu’il pensait qu'elle avait du continuer jusqu’au milieu des années 80. De nos jours, je ne suis au fait d'aucune publication en anglais publiée officiellement par l'Aikikai, ce qui est dommage et qui constitue certainement une sorte de régression par rapport aux efforts antérieurs. Je ne sais pas si cela est dû au manque de contributeurs ou si c'est le résultat d'une décision active de la part de l'Aikikai, mais j'estime que de nombreux pratiquants bénéficieraient grandement d'un lien plus étroit avec le siège mondial de l'aikido.

Quoi qu'il en soit, la redécouverte de ces documents a été un véritable voyage dans le temps et j'espère pouvoir retrouver d'autres numéros du journal dans l'avenir. Je tiens à remercier Josh Gold d'avoir mis ces archives à ma disposition. Je suis certain qu'il y existe encore des membres de la communauté des aikidoka qui possèdent plus d'informations sur cette publication, voire y ont participé eux-mêmes, et j’espère que de nouvelles informations deviendront disponibles. Si c'est le cas, je les ajouterai à cet article. Nul doute que je vais recevoir des demandes de lecteurs intéressés d'avoir accès à ce matériel, mais je crains qu'il soit toujours sous le copyright de la Fondation Aikikai et par conséquent, je ne peux pas les rendre disponible, même si j'aimerais vraiment le faire.